Être ouvrier en France (1830–1975)

Être ouvrier : une catégorie socioprofessionnelle très large

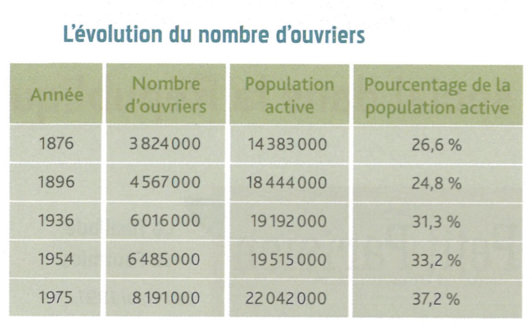

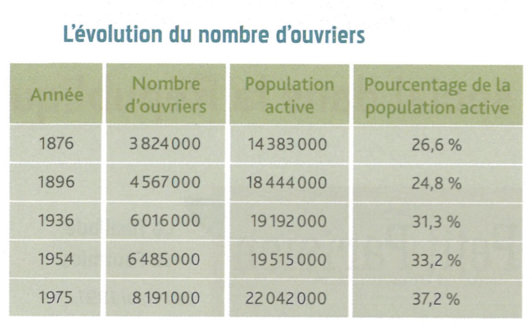

Le terme d’ouvrier englobe un grand nombre de métiers différents exercés dans des lieux tout aussi différents (atelier, mine, usine…). Avant 1880, il est difficile de définir cette catégorie professionnelle. En effet, nombreux sont ceux qui travaillent à domicile ou qui n’exercent cette activité qu’en complément de l’activité agricole. À partir de la fin du XIXe siècle, avec l’émergence de la grande usine, les effectifs ouvriers s’accroissent fortement. Pendant les Trente Glorieuses, les ouvriers constituent la classe sociale la plus nombreuse de la population française (8,2 millions d’ouvriers en 1975, soit 37,7 % de la population active). Les ouvriers sont majoritairement des hommes mais* les femmes ont toujours été nombreuses* (en 1840, elles représentent 75 % des effectifs du secteur textile) et, dans une moindre mesure, les enfants (au début des années 1840, il y aurait eu plus de 140000 enfants ouvriers en France !). Les ouvriers immigrés sont nombreux à venir travailler en France : en 1927, un tiers des mineurs sont étrangers.

Être ouvrier : une culture de classe

Les ouvriers construisent une sociabilité qui leur est propre. En effet, même si leur environnement professionnel peut être différent, ils partagent des modes de vie semblables : ils travaillent de leurs mains et vivent souvent dans des logements proches du lieu de travail, dans des villes industrielles en croissance. Les ouvriers partagent ainsi une culture commune liée à cette sociabilité. Après le travail, pendant leur temps de repos, ils se retrouvent et se rencontrent dans des cafés ou des bals, ils partagent des loisirs. Ils se regroupent pour mettre en œuvre une solidarité de classe (sociétés de secours mutuel, coopératives, mutuelles…). Le sentiment de partager cette culture fait naître la conscience d’appartenir à une même classe chez les ouvriers à travers les syndicats et les partis socialistes et communistes.

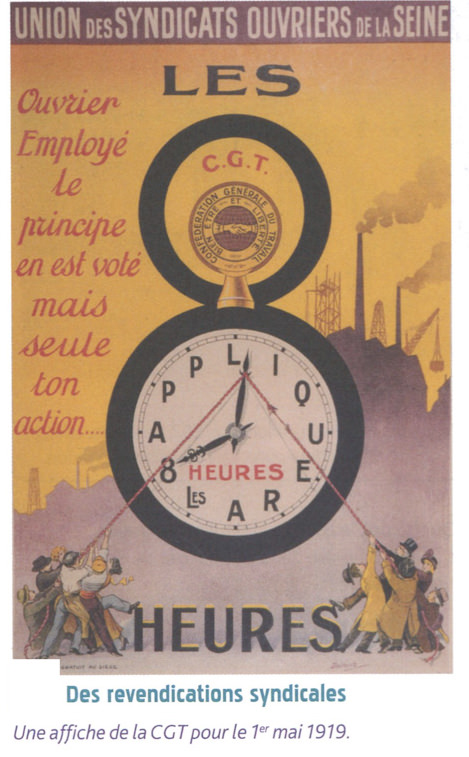

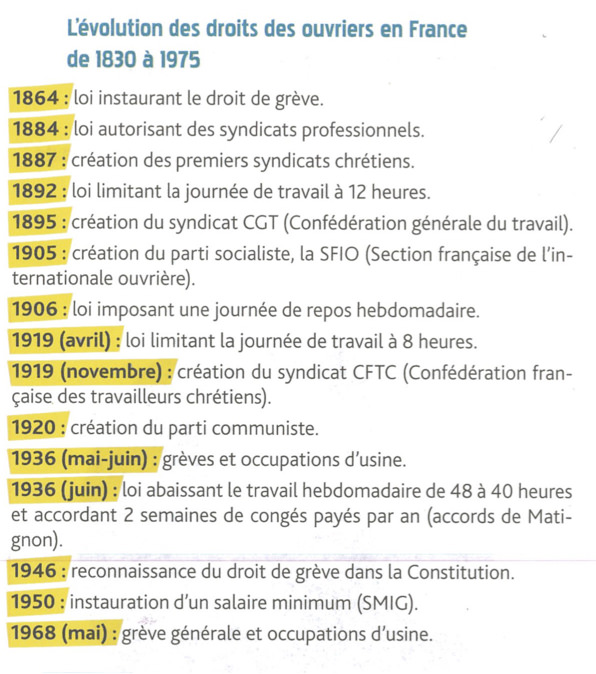

Être ouvrier : des mouvements syndicaux et politiques

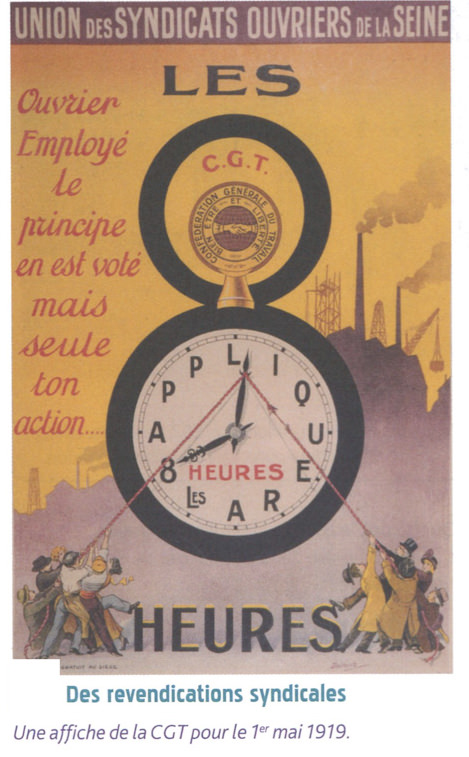

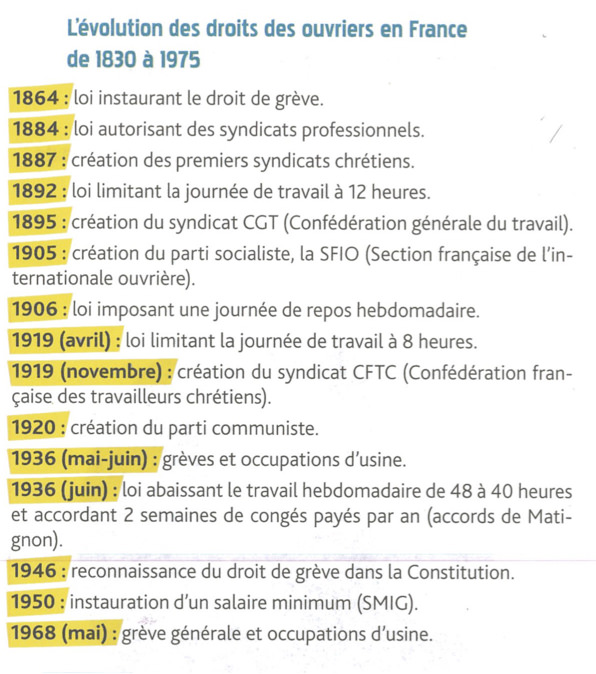

Les ouvriers s’organisent pour faire valoir leurs droits et usent en particulier du droit de grève. Ils revendiquent surtout des augmentations de salaire et une réduction du temps de travail. Pendant longtemps, l’État réprime les grévistes, mais à partir de la fin du XIXe siècle, les ouvriers sont plus écoutés. Ainsi, en 1936, les occupations d’usine par les ouvriers aboutissent à d’importantes mesures sociales par le gouvernement (congés payés, semaine de 40 heures…). Les luttes des ouvriers sont organisées au sein de syndicats. Les orientations idéologiques de ceux-ci sont diverses mais les syndicats ouvriers à idéologie socialiste dominent. Les revendications prennent ainsi également une dimension politique (défense de la paix, du suffrage universel…).

Vocabulaire :

Être ouvrier : une catégorie socioprofessionnelle très large

Le terme d’ouvrier englobe un grand nombre de métiers différents exercés dans des lieux tout aussi différents (atelier, mine, usine…). Avant 1880, il est difficile de définir cette catégorie professionnelle. En effet, nombreux sont ceux qui travaillent à domicile ou qui n’exercent cette activité qu’en complément de l’activité agricole. À partir de la fin du XIXe siècle, avec l’émergence de la grande usine, les effectifs ouvriers s’accroissent fortement. Pendant les Trente Glorieuses, les ouvriers constituent la classe sociale la plus nombreuse de la population française (8,2 millions d’ouvriers en 1975, soit 37,7 % de la population active). Les ouvriers sont majoritairement des hommes mais* les femmes ont toujours été nombreuses* (en 1840, elles représentent 75 % des effectifs du secteur textile) et, dans une moindre mesure, les enfants (au début des années 1840, il y aurait eu plus de 140000 enfants ouvriers en France !). Les ouvriers immigrés sont nombreux à venir travailler en France : en 1927, un tiers des mineurs sont étrangers.

Être ouvrier : une culture de classe

Les ouvriers construisent une sociabilité qui leur est propre. En effet, même si leur environnement professionnel peut être différent, ils partagent des modes de vie semblables : ils travaillent de leurs mains et vivent souvent dans des logements proches du lieu de travail, dans des villes industrielles en croissance. Les ouvriers partagent ainsi une culture commune liée à cette sociabilité. Après le travail, pendant leur temps de repos, ils se retrouvent et se rencontrent dans des cafés ou des bals, ils partagent des loisirs. Ils se regroupent pour mettre en œuvre une solidarité de classe (sociétés de secours mutuel, coopératives, mutuelles…). Le sentiment de partager cette culture fait naître la conscience d’appartenir à une même classe chez les ouvriers à travers les syndicats et les partis socialistes et communistes.

Être ouvrier : des mouvements syndicaux et politiques

Les ouvriers s’organisent pour faire valoir leurs droits et usent en particulier du droit de grève. Ils revendiquent surtout des augmentations de salaire et une réduction du temps de travail. Pendant longtemps, l’État réprime les grévistes, mais à partir de la fin du XIXe siècle, les ouvriers sont plus écoutés. Ainsi, en 1936, les occupations d’usine par les ouvriers aboutissent à d’importantes mesures sociales par le gouvernement (congés payés, semaine de 40 heures…). Les luttes des ouvriers sont organisées au sein de syndicats. Les orientations idéologiques de ceux-ci sont diverses mais les syndicats ouvriers à idéologie socialiste dominent. Les revendications prennent ainsi également une dimension politique (défense de la paix, du suffrage universel…).

Vocabulaire :

- Ouvrier : travailleur qui exécute pour le compte d’autrui, moyennant salaire, un travail manuel (dans un atelier, une mine, une manufacture, une usine, un chantier, une exploi-tation agricole…).

- Classe sociale : division de la société fondée sur des considérations d’ordres politique, économique et culturel.

- Sociabilité : ensemble des formes que prend l’aptitude à vivre en société.

- Syndicat: association de défense de certaines catégories socioprofessionnelles (ouvriers, puis salariés).

- Grève : cessation collective, volontaire et concertée du travail par des salariés qui cherchent ainsi à contraindre leur employeur à satisfaire leurs revendications professionnelles.