Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le Royaume-Uni la France contrôlent la majeure partie des territoires colonisés dans le monde. Les revendications et les luttes pour l'indépendance, plus anciennes pour l'Inde, plus récentes pour l'Algérie, aboutissent à la naissance de nouveaux états. Les états nouvellement indépendants, qui doivent affronter de multiples défis intérieurs, deviennent de nouveaux acteurs sur la scène internationale.

Par quels moyens et dans quelles conditions l’Inde et l'Algérie accèdent-elles à l'indépendance ?

Quels sont les défis auxquels sont confrontés les nouveaux états ?

Après 1945, un contexte favorable aux indépendances

Après 1945, les puissances coloniales affaiblies font face à des mouvements revendiquant l'indépendance dans les colonies ainsi qu'à la réprobation internationale: les États-Unis et URSS

sont, pour des raisons différentes, opposés à la colonisation et l'ONU affirme le droit à l'indépendance pour les peuples colonisés. Alors que les responsables politiques britanniques admettent l'idée de l'indépendance de l'lnde, la France refuse d'envisager la décolonisation de son empire.

1947, la fin de l'empire des Indes britanniques

En Inde, deux forces nationalistes existent:le Congrès national indien, avec Gandhi, favorable à une Inde unifiée, et la Ligue musulmane, dont le chef Jinnah souhaite Une partition en deux

Etats selon l'appartenance religieuse. En 1947, Londres nomme Lord Mountbatten vice-roi des Indes en vue de négocier l'indépendance; la séparation en deux états paraît inévitable.

Les indépendances proclamées les 14 et 15 août 1947 donnent naissance à l'Union indienne majoritairement hindouiste et au Pakistan essentiellement musulman et lui-même divisé en deux

territoires distants de 1 500 km (doc. 1). Dans les jours suivants, plusieurs millions de personnes se déplacent et des massacres entre les communautés religieuses hindouiste et musulmane font plus de 500 000 victimes (doc. 3).

1954-1962, la guerre d'Algérie

Elle éclate avec les attentats du 1er novembre 1954: la « Tousaint Rouge ». En 1956, la rébellion continuant, le gouvernement français mobilise les soldats « appelés » du contingent (doc. 2); l'armée française recourt à la torture. Parallèlement, le FLN (Front de libération nationale) et sa branche armée, l’ALN (Armée de libération nationale), généralisent la guérilla et les attentats. Le 13 mai 1958, une émeute à Alger provoque le retour au pouvoir du général de Gaulle; il fonde la Ve République et propose en 1959 un référendum d’autodétermination approuvé par les électeurs

(doc. 4). Malgré les attentats des extrémistes de l’OAS, les négociations aboutissent aux accords d’Évian, signés le 18 mars 1962 (doc. 5). L'indépendance, proclamée le 3 juillet, provoque l'exode de près d’un million de Français d'Algérie. La guerre, qui aurait fait 30 000 victimes côté français, dix fois plus côté algérien, laisse des traces durables dans les mémoires des deux pays.

Décolonisation: processus qui conduit une mébopole coloniale à accorder l'indépendance aux peuples qu'elle domine; ceux-ci parlent plut6t d'indépendance nationale.

Autodétermination: les électeurs algériens sont appelés à se prononcer pour ou contre l'indépendance..

Hindouiste: adepte de l'hindouisrne, religion dont le berceau est en Inde.

OAS (Organisation armée secrète): elle rassemble des Français qui refusent l'indépendance de l’Algérie et s'engagent en 1961-1962 dans une action terroriste.

La construction des nouveaux États

Quels sont les défis auxquels sont confrontés les nouveaux États ?

Le choix de modèles politiques différents

Nehru, premier dirigeant de l'lnde indépendante, entreprend

de construire l’état et la nation. Avec la Constitution adoptée

en 1950, l'Union indienne devient une démocratie parlementaire laïque de type fédéral (doc. 1); et qui parvient à s'installer

durablement malgré la pauvreté, les tensions avec le Pakistan

et la menace des extrémistes religieux, islamiste et hindou. Le

Pakistan devient une république islamique; cet État instable se

scinde en deux en 1971 :le Pakistan oriental devient indépendant

sous le nom de Bangladesh. En Algérie, un régime autoritaire

se met en place; les rouages de l'État sont accaparés par le FLN, parti unique. Ben Bella, premier président de la République

algérienne, est renversé en 1965 par le coup d’État du colonel

Boumediene; s'appuyant sur l'armée, ce dernier confirme l'islam

comme religion d’État.

L'affirmation du tiers-monde

En 1955, la conférence afro-asiatique de Bandung, en Indonésie, à laquelle participe l’Inde de Nehru, marque l'entrée du tiers-monde (un milliard d'hommes) sur la scène internationale (doc. 4); le développement économique et la lutte contre le colonialisme en constituent les thèmes majeurs. L'lnde affirme sa volonté de s'affranchir des modèles politiques des États-Unis et de I'URSS, qui s'affrontent alors dans la guerre froide, et

devient l'un des pays leaders du non-alignement avec l’ Égypte

de Nasser. L'Algérie se tourne davantage vers l’URSS.

Les défis du développement

Les pays nouvellement décolonisés expérimentent des stratégies de développement. En Inde, Nehru prône un modèle de développement autocentré, il met en place une économie fondée sur l'industrie lourde et les infrastructures; l'État joue un rôle important dans la planification et l'encadrement du

secteur privé. L’Inde, grâce à la révolution verte, accède à l'autosuffisance alimentaire (doc. 5).

Boumediene engage l'Algérie sur une voie socialiste, en créant

des sociétés nationales soumises à une planification d’État. Il

nationalise les hydrocarbures sahariens et mise sur une

industrie industrialisante au détriment de l'agriculture (doc 2 et 3); la scolarisation progresse. Cependant, crise économique,

démographie galopante et chômage très élevé des jeunes fragilisent le modèle de développement algérien.

Conférence afro-asiatique : elle réunit 29 pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient; l'Algérie, encore colonisée, est représentée par une délégation du FLN.

Développement autocentré : développement fondé sur les capacités intérieures du pays.

Extrémisme religieux: (ou intégrisme) dcStournement souvent

Industrie industrialisante: priorité donnée à l'industrie lourde, en misant sur un effet d'entraînement des industries de consommation.

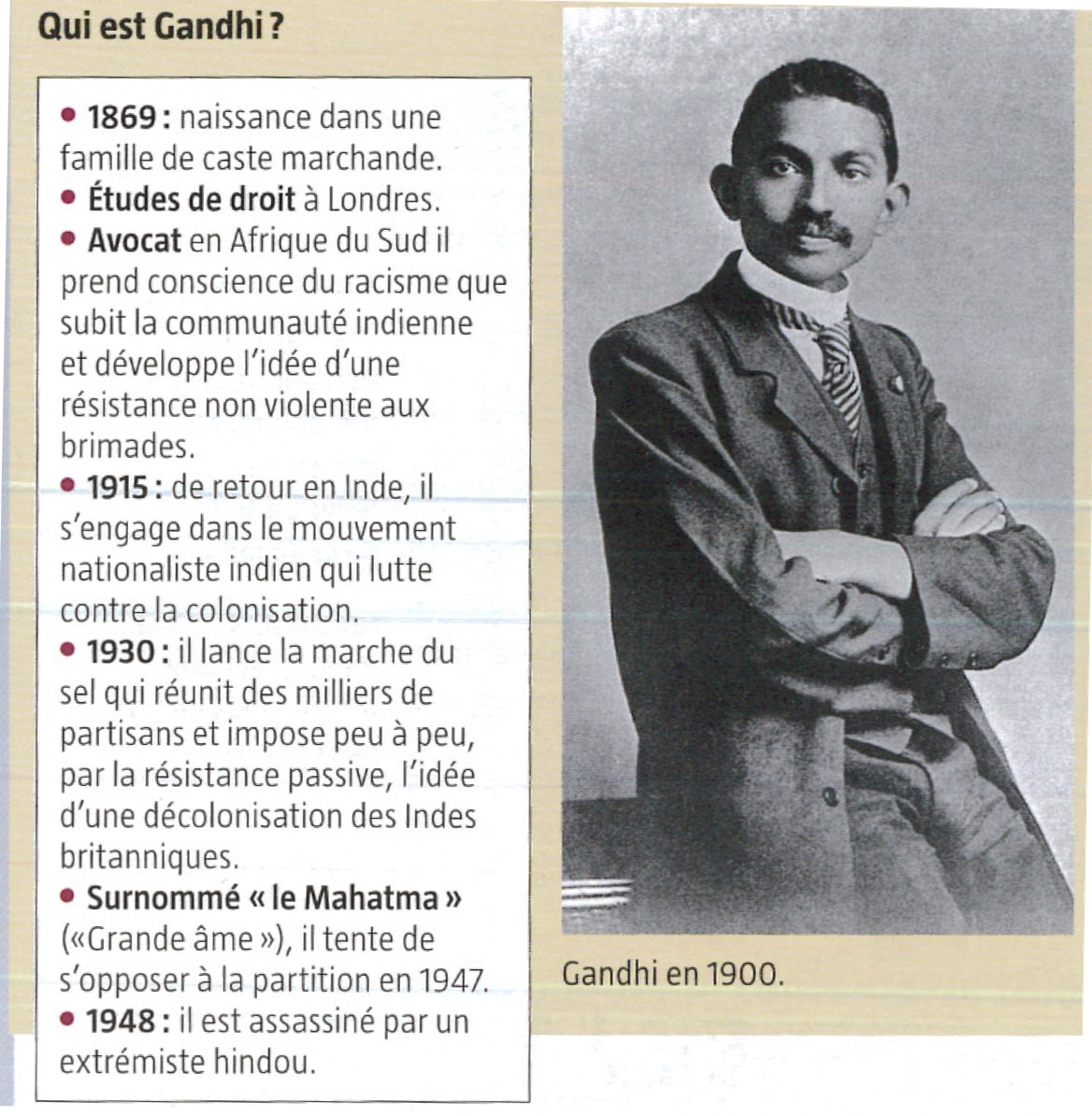

Gandhi et la non-violence

Par quels moyens Gandhi s’est-il opposé au colonisateur britannique ?

CAPACITÉ

Comment caractériser un personnage et son action en rapport avec la situation étudiée

De quelle façon, selon Gandhi, la non-violence est-elle une force ?

Montrez enquoi cette action est représentative de la non-violence prônée par Gandhi.

Précisez le contexte mondial de l’année 1942. Quel argument la résolution emploie-t-elle en faveur de l’indépendance ?

À l’aide du cours, montrez l’importance de l’héritage de Gandhi pour l’Inde et pour le monde.

Quel nouveau moyen de lutte contre le colonisateur Gandhi a-t-il développé ?

Gandhi et la non-violence

Par quels moyens Gandhi s’est-il opposé au colonisateur britannique ?

Une action fondée sur la non-violence

Au début du xxe siècle, Gandhi devient la figure la plus

marquante du nationalisme indien qui lutte pour l'indépendance. Il multiplie les formes d'actions non violentes : grève, boycott de produits britanniques, refus de l'impôt, marches de protestation, jêune public (doc. 1).

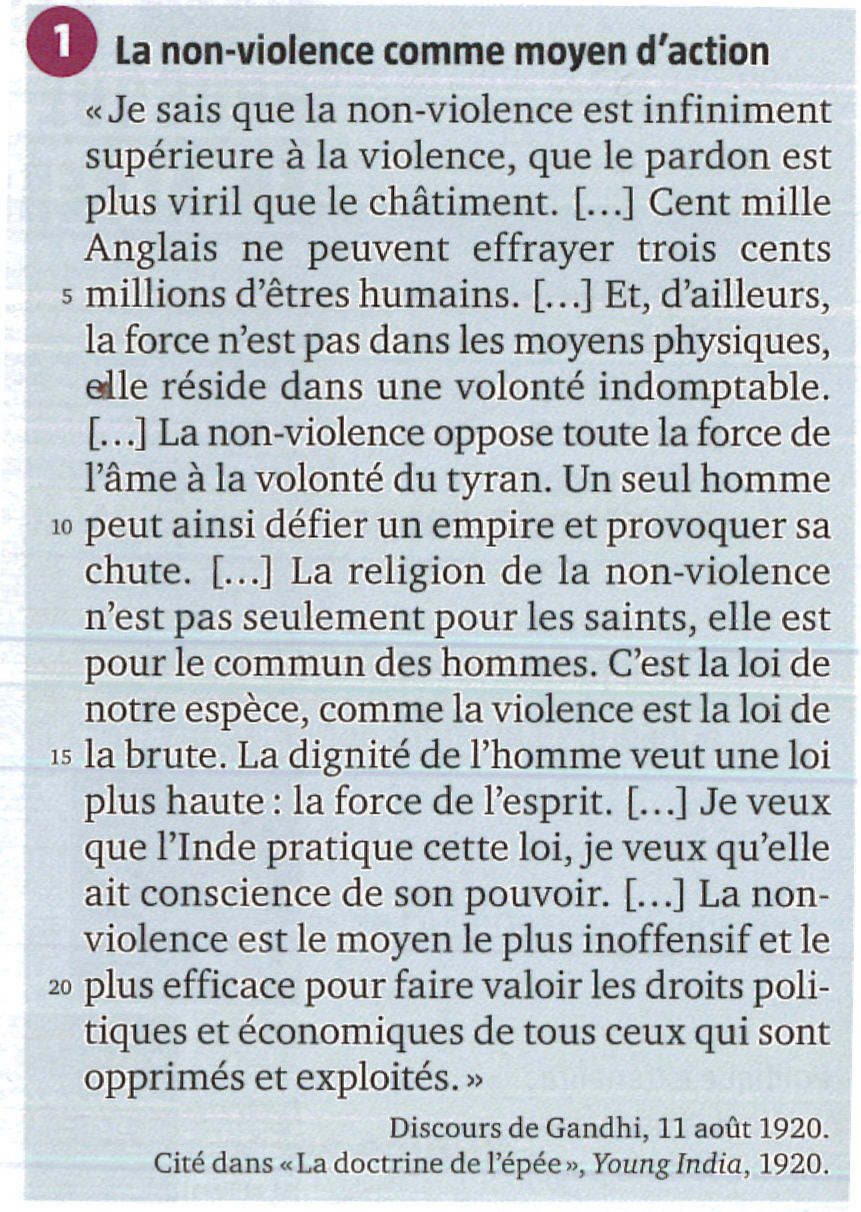

En 1930, il déclenche un mouvement de désobéissance civile contre l'impôt sur le sel; la « marche du sel » a un immense retentissement dans tout le pays (doc. 2).

En 1942, il fait adopter par le Congrès la résolution « Quit

India », qui exige une indépendance immédiate (doc. 3). Ce mouvement échoue, des milliers de militants sont arrêtés, mais il accélère la cause de l'indépendance. Après la partition de 1947, Gandhi est haï des hindouistes extrémistes. L'un d'eux l'assassinera le 30 janvier 1948.

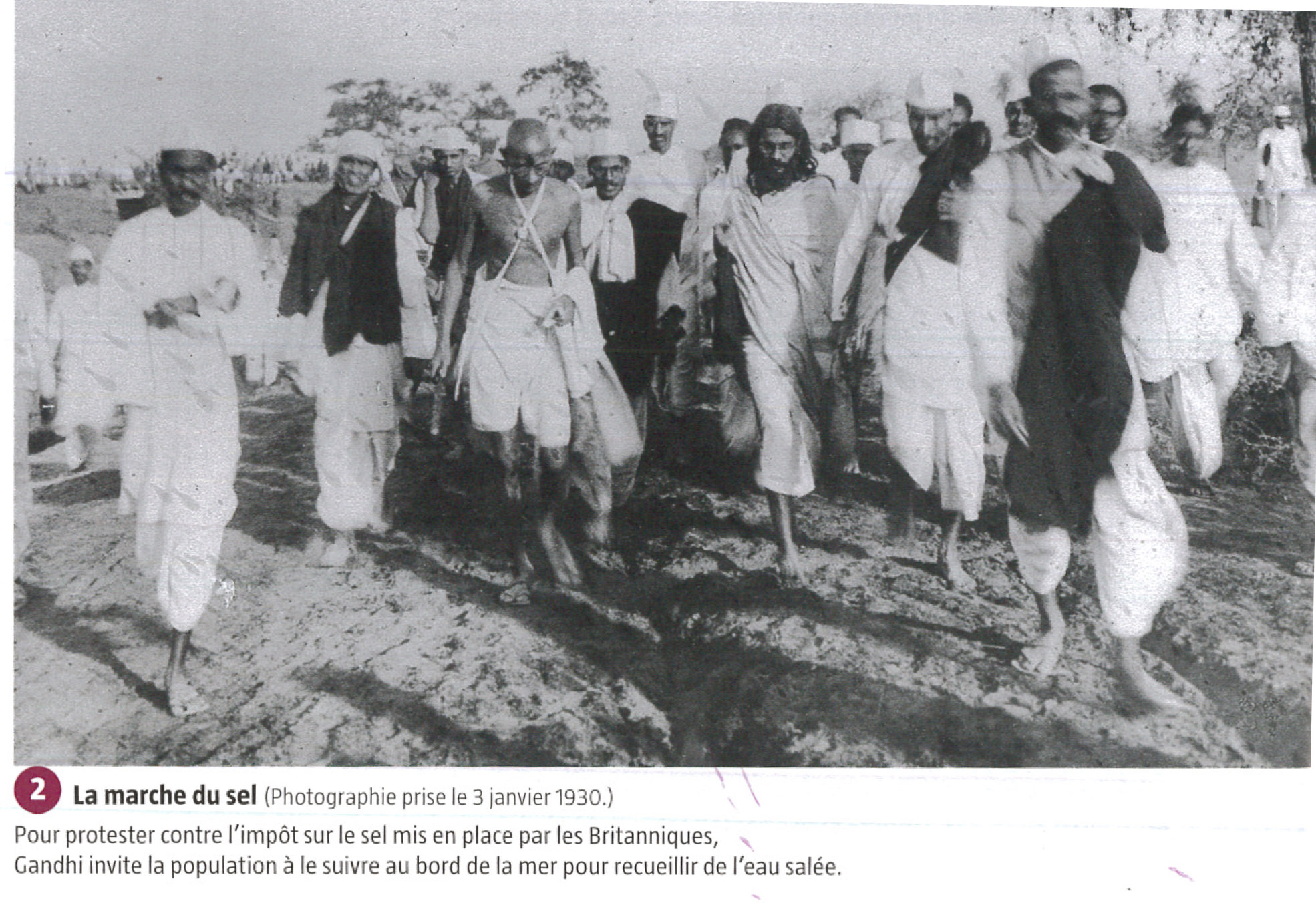

L'héritage de Gandhi

Dans l’Inde contemporaine, Gandhi jouit toujours d'un grand prestige; il est considéré comme le « Père de la Nation » (doc. 4). Cependant, l'image d'une Inde tolérante et non violente est à nuancer; plusieurs responsables politiques sont assassinés: Gandhi lui-même en 1948, Indira Gandhi, fille de Nehru et Premier ministre, en 1984.

Les tensions intercommunautaires entre les hindouistes, les musulmans et les chrétiens demeurent vives; elles sont à l'origine de trois guerres contre le Pakistan. Dans la société indienne, les violences contre les femmes restent fréquentes.

Néanmoins, la pensée de Gandhi constitue toujours une grande référence morale dans le monde. En 2007, l'Assemblée générale des Nations unies a créé la Journée internationale de la non-violence, célébrée le 2 octobre, jour de l'anniversaire de Gandhi.

Non-violence: selon Ghandhi, c'est le satyagraha (force de la vérité), une forme d'action par laquelle les participants, au lieu de recourir à la violence contre leurs adversaires, sont prêts à subir celle de ces demiers; elle peut prendre la forme d'une désobéissance civile.

La Toussaint 1954

En quoi le 1er novembre 1954 constitue-t-il une date rupture pour l’Algérie ?

L’Algérie coloniale

Conquise en 1830, l’Algérie est la seule colonie de peuplement de l’Empire français. Les « Français d’Algérie ou Européens d’Algérie » (environ un million de personnes) sont d’origines diverses:française, espagnole, italienne.

La population autochtone, les Algériens, ou « Français musulmans », sont plus de huit millions.

Entre les deux communautés, les rapports de colonisateur à colonisés sont bien éloignés des valeurs républicaines d’égalité et de fraternité. Les inégalités socioéconomiques sont fortes; les trois quarts de la population algérienne vivent dans la pauvreté (doc. 1).

En 1944, la citoyenneté française est conférée à tous les Français-musulmans avec, en principe, les mêmes droits et libertés que les Européens d’Algérie. Une Assemblée algérienne de 120 membres est créée en 1947, mais elle est très inégalitaire; elle comporte deux collèges distincts: les 60 élus du premier collège représentent le million d’Européens, les 60 autres la masse des Algériens. En outre, les Algériennes n’ont pas le droit de vote.

Une guerre qui ne dit pas son nom

Le 8 mai 1945, alors que la France célèbre la capitulationallemande, une violente répression dans la région de Sétif, en Algérie, fait des milliers de morts, en représailles à des émeutes nationalistes.

Le nationalisme algérien se développe et se durcit. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954, un petit groupe de militants nationalistes organisé en mouvement politique radical, le FLN, avec son armée, l’ALN, déclenche une série d’attentats coordonnés sur le territoire algérien, faisant neuf morts et d’importants dégâts matériels (doc. 3). En même temps, est diffusé un tract qui révèle l’existence du FLN (doc. 2).

Face aux « événements », la France réagit par des opérations de maintien de l’ordre ; les nationalistes algériens

sont qualifiés de « fellaghas » et l’action entreprise est

dite « de pacification » (doc. 4). Dans les deux camps, la lutte provoque des excès: massacres, attentats, représailles, torture, dont sont victimes les combattants, mais aussi les civils.

C’est seulement en 1999 que l’Assemblée nationale française adopte à l’unanimité une proposition de loi qualifiant de « guerre » les opérations engagées par la France en Afrique du Nord pendant la période 1954-1962.