L’aménagement des territoires en France est le résultat des actions engagées à l'échelle locale, régionale ou nationale par différents acteurs comme les collectivités territoriales, l’État ou l'Union européenne. Ces actions ont pour buts de rendre les territoires plus accessibles, d'y fournir des services publics, de renforcer leur dynamisme économique, mais aussi de protéger les plus fragiles dans une perspective de développement

durable.

- Quels sont les grands objectifs de l'aménagement du territoire ? Comment ont-ils évolué ?

- Quels sont les acteurs de l'aménagement des territoires ? À quelles échelles et dans quels domaines interviennent-ils 7

Les grands enjeux de l’aménagement du territoire

Quels sont les grands objectifs de l'aménagement du territoire ? Comment ont-ils évolué ?

De l'aménagement du territoire à l’aménagement des territoires

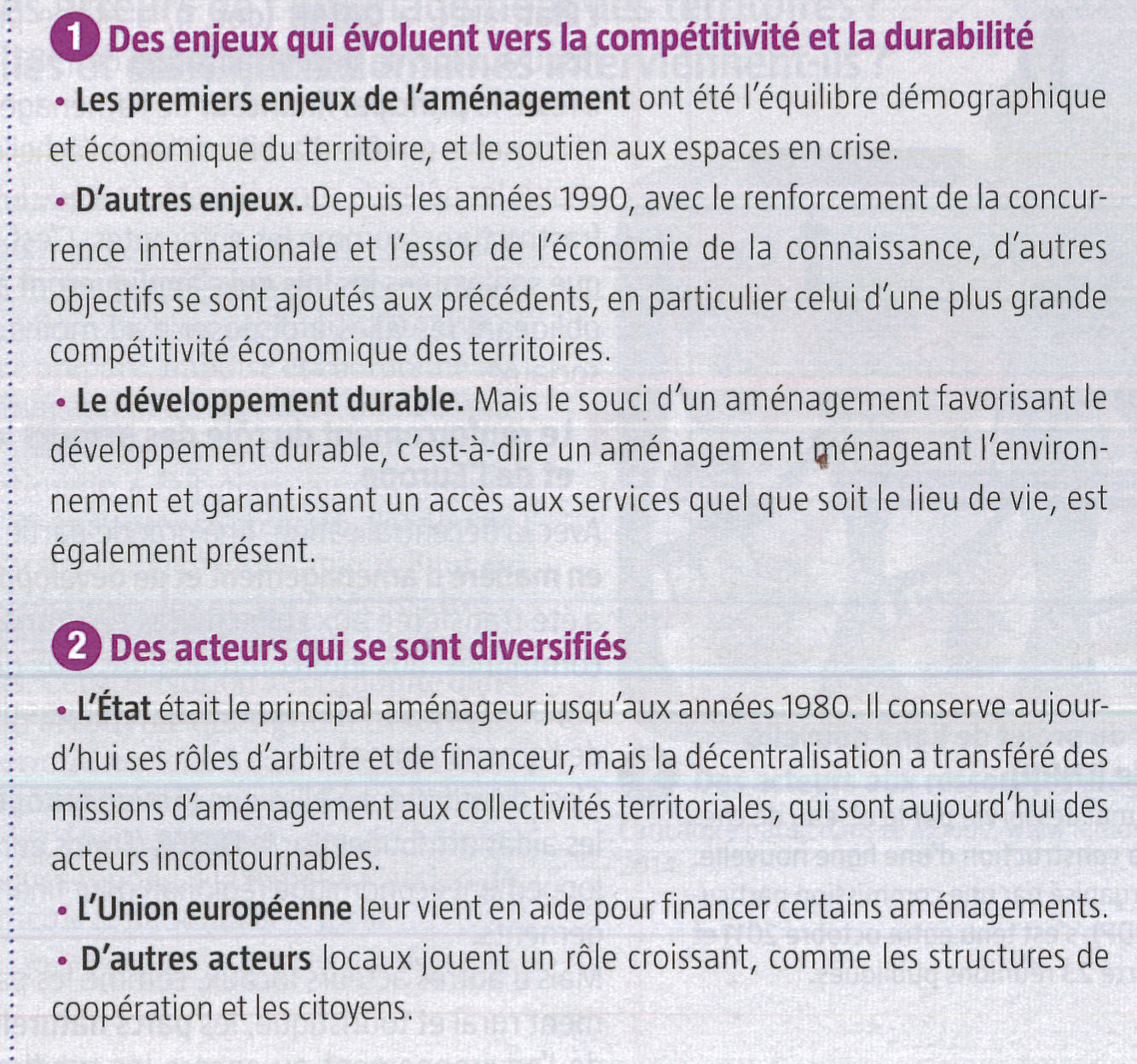

Après 1945, l'État Français s'est lancé dans une politique de rééquilibrage du territoire afin de mieux repartir la population française et de développer des activités industrielles dans les régions en retard ou touristiques. À partir des années 1900 110, la crise économique conduit l’État à soutenir la reconversion des territoires industrielle sinistrés (doc1) comme le Nord et l’Est du pays comme le Nord et l'Est du pays. Aujourd'hui, l'équilibre démographique et économique des territoires ainsi que le soutien aux espaces en dlfficulté sont toujours des enjeux importants de l'aménagement, mais ils sont complétés par d'autres objectifs: la compétitivité et la durabilité.

Favoriser la compétitivité des territoires

L’aménagement se fait de plus en plus aux échelle régionale et locale et il privilégie le développement de la compétitivité économique des territoires (doc 2) pour lesquelles l'innovation est cruciale, les entreprises doivent travailler en synergie avec des laboratoires de recherche et des lieux de formation. C'est dans ce but qu’ont été créés les Pôles de compétitivité.

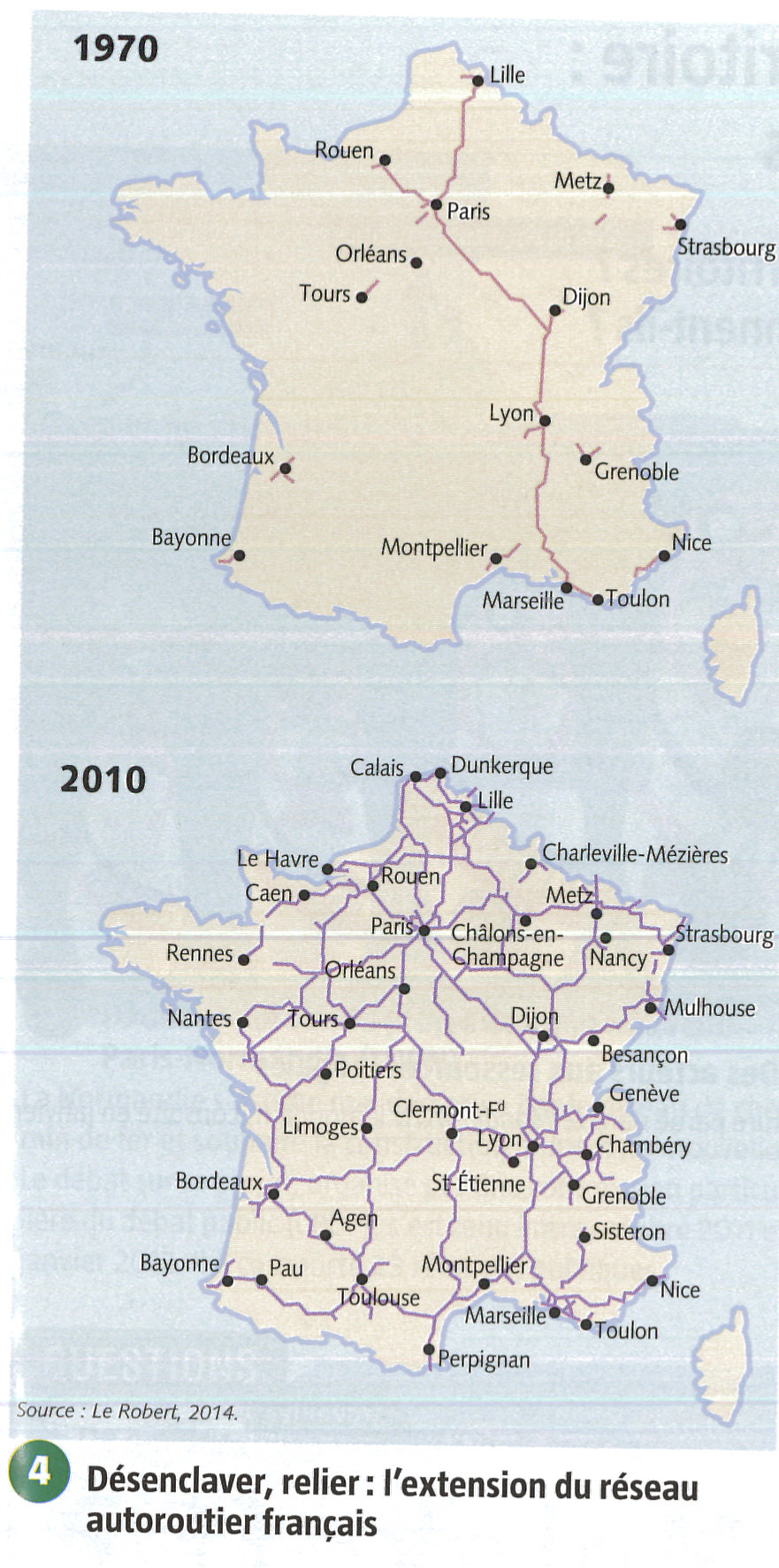

L’accessibilité participe aussi du dynamisme économique. Le désenclavement des territoires par la construction d'un réseau de transport rapide comme les autoroutes (doc 4) lignes à grande vitesse favorisent leur attractivité.

les nouveaux enjeux de durabilité de l’aménagement des territoires.

Le développement durable a renouvelé les enjeux de l'aménagement des territoires. En ce qui concerne l'environnement, il s’agit de préserver les écosystèmes fragiles, comme le font les parcs naturels (doc3) et le conservatoire du littoral depuis les années 1960-1970, mais aussi de limiter le gaspillage énergétique et de moins polluer. Mais la société est aussi concernée. Il s'agit d'assurer les mêmes services publics à tous, Y compris à ceux qui sont loin géographiquement ou habitent des territoires en crise.

Vocabulaire

- Aménagement des territoires : action publique qui s'efforce d'agir sur la répartition des populations, des activités et des équipements, en tenant compte d'enjeux tels que le développement durable ou la compétitivité.

- Développement durable: développement qui répond aux besoins du présent sans mettre en péril la capacité des futures générations à répondre aux leurs.

- Pôle de compétitivité: site d'excellence réunissant des entreprises, des laboratoires de recherche et des lieux de formation qui travaillent ensemble.

- Reconversion: réorientation des activités économiques en crise d'un territoire vers des secteurs plus dynamiques.

L’aménagement du territoire : un jeu d'acteurs multiples

Quels sont les acteurs de l'aménagement des territoires ? À quelles échelles et dans quels domaines interviennent-ils ?

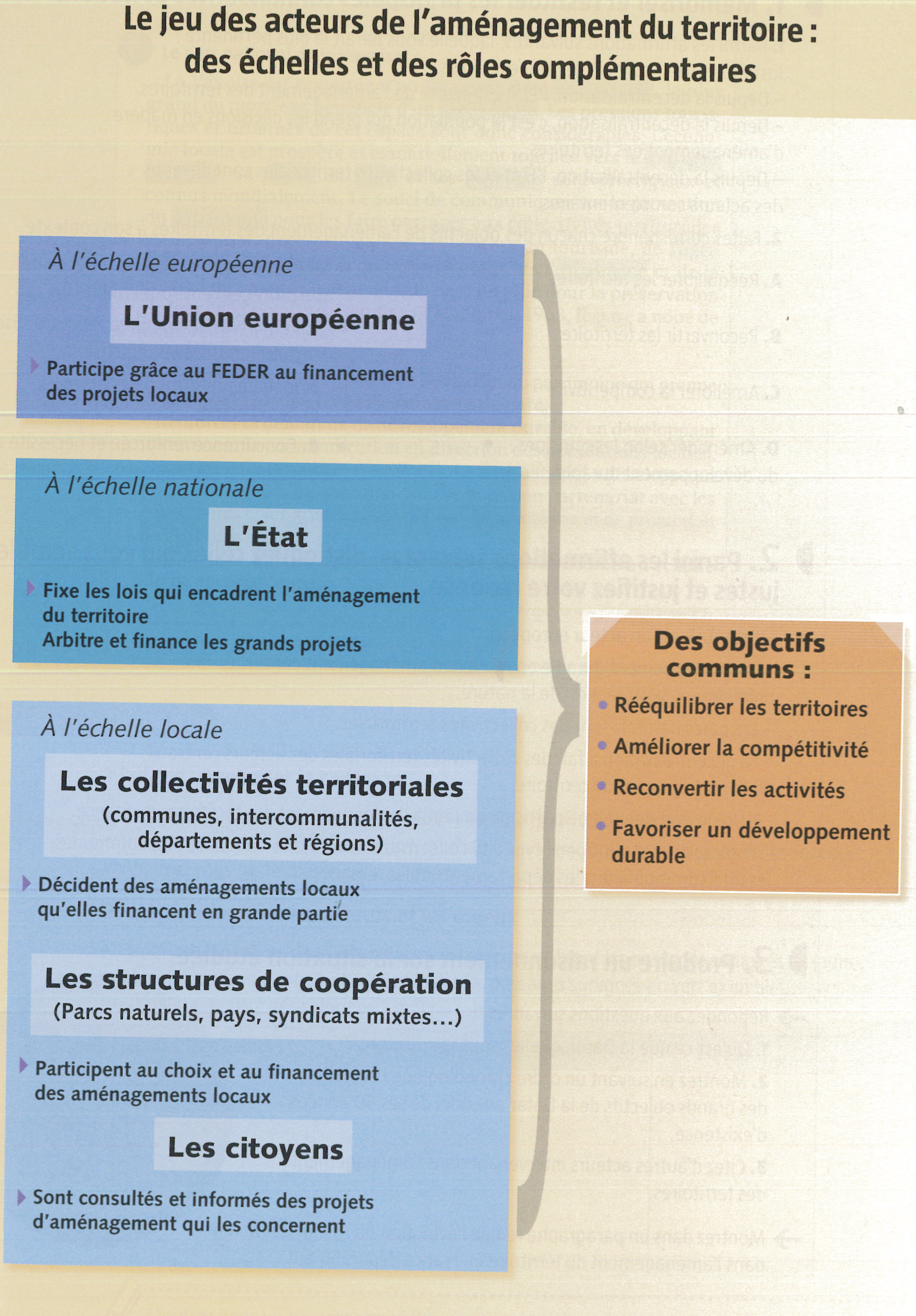

les rôles de financeurs et d’arbitre de l'État avec la DATAR

L’État, avec la DATAR (doc1) a été le principal aménageur jusqu'aux lois de décentralisation de 1981. Aujourd'hui encore, il reste le principal financeur de l'aménagement des territoires et conserve un rôle d'arbitre. C'est à l'échelle nationale que sont choisis les pôles de compétitivité ainsi que les grands projets d'infrastructure, comme les autoroutes. C'est aussi à cette échelle que sont votées les lois qui s’ appliqueront à tous telle la loi SRU obligeant les villes à disposer d'au moins 20 % de logements sociaux.

le renforcement du rôle des acteurs locaux et de l'Europe

Avec la décentralisation, une grande partie des responsabilités en matière d'aménagement et de développement économique a été transférée aux collectivités territoriales, c'est-à-dire aux communes, aux intercommunalités, aux départements et aux régions (doc2). Elles sont ainsi devenues des acteurs centraux de l'aménagement.

C’est directement à elles que l’Union européenne verse les aides attribuées par le FEDER (fond européen pour le développement économique régional) pour financer certains aménagements.

Mais d'autres acteurs locaux, comme les pays pour l'aménagement rural et touristique, les parcs naturels pour la protection de l’environnement, ou encore les syndicats mixtes pour les transports en commun, participent aussi à l'aménagement des territoires.

Ces acteurs publics locaux décident et contribuent au financement des projets d'aménagement dont la réalisation est confiée à des entreprises privées.

le citoyen, entre besoins et revendications

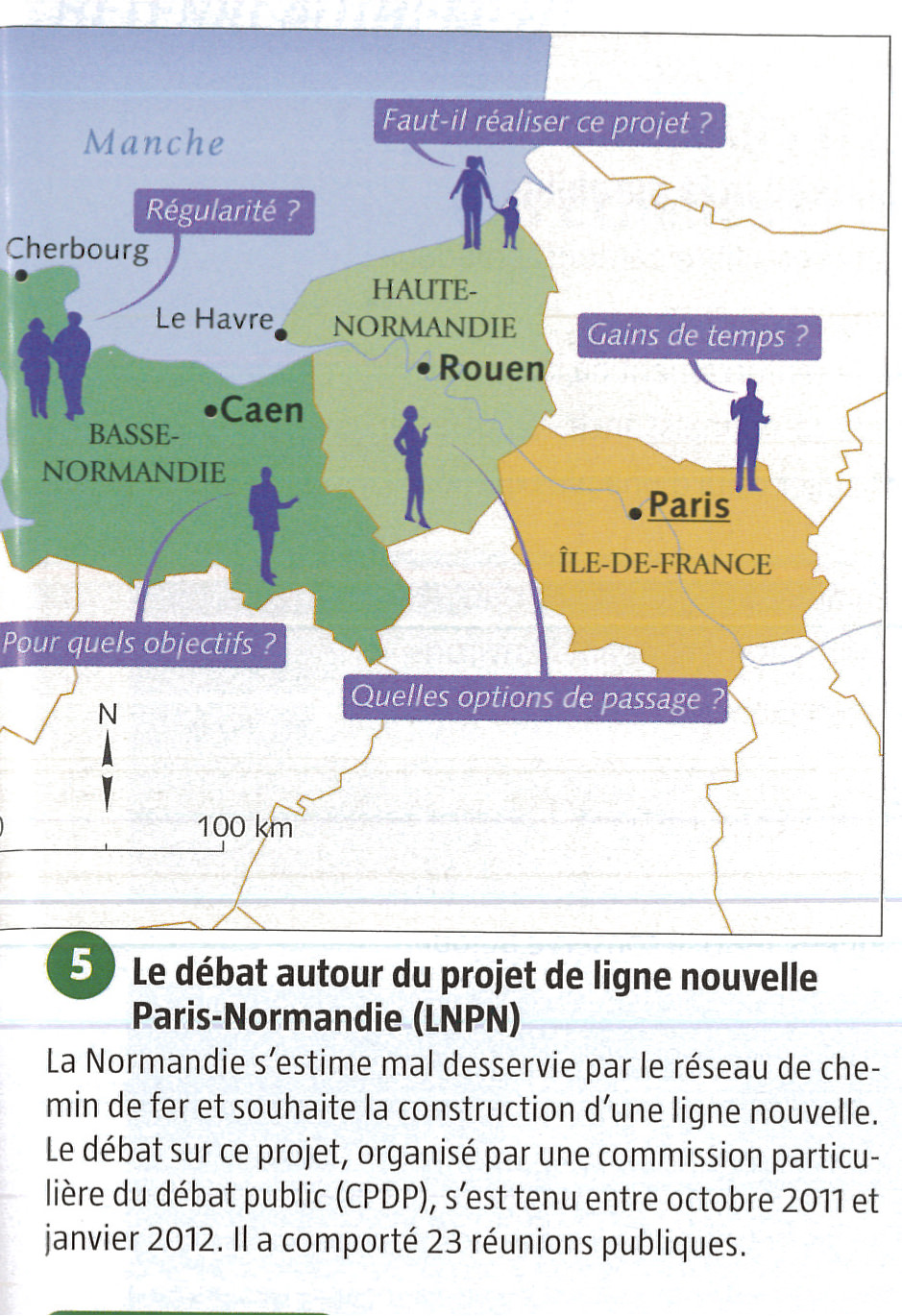

Grâce à l'obligation faite aux pouvoirs publics de consulter les citoyens docs 4 et 5), ceux-ci sont davantage associés aux décisions d'aménagement. Des réunions publiques et des ateliers sont organisés afin de recueillir leurs besoins, leurs revendications et leurs propositions à chaque fois qu'un projet d'aménagement et mis en œuvre. Cependant, la prise en compte de ses consultations est encore limité et il arrive que les citoyens se regroupent en associations ou organise des manifestations afin de mieux se faire entendre.

Vocabulaire

- DATAR : délégation à l'aménagement du territoire et l’ attractivité régionale créée par l’État en 1963 pour aider à concevoir et à mettre en œuvre l'aménagement du territoire.

- Décentralisation : transfert aux collectivités territoriales d'une partie des responsabilités et des services que l'État assumait traditionnellement.

- FEDER : fonds européens qui attribuent la plus grande part des subventions de l'Europe

Situation 1 Le conservatoire du littoral

Capacité : Montrer en quoi la situation étudiée est caractéristique du sujet d'étude

En quoi consiste la mission du conservatoire du littoral ? Quelles sont les actions mises en œuvre par cet organisme ?

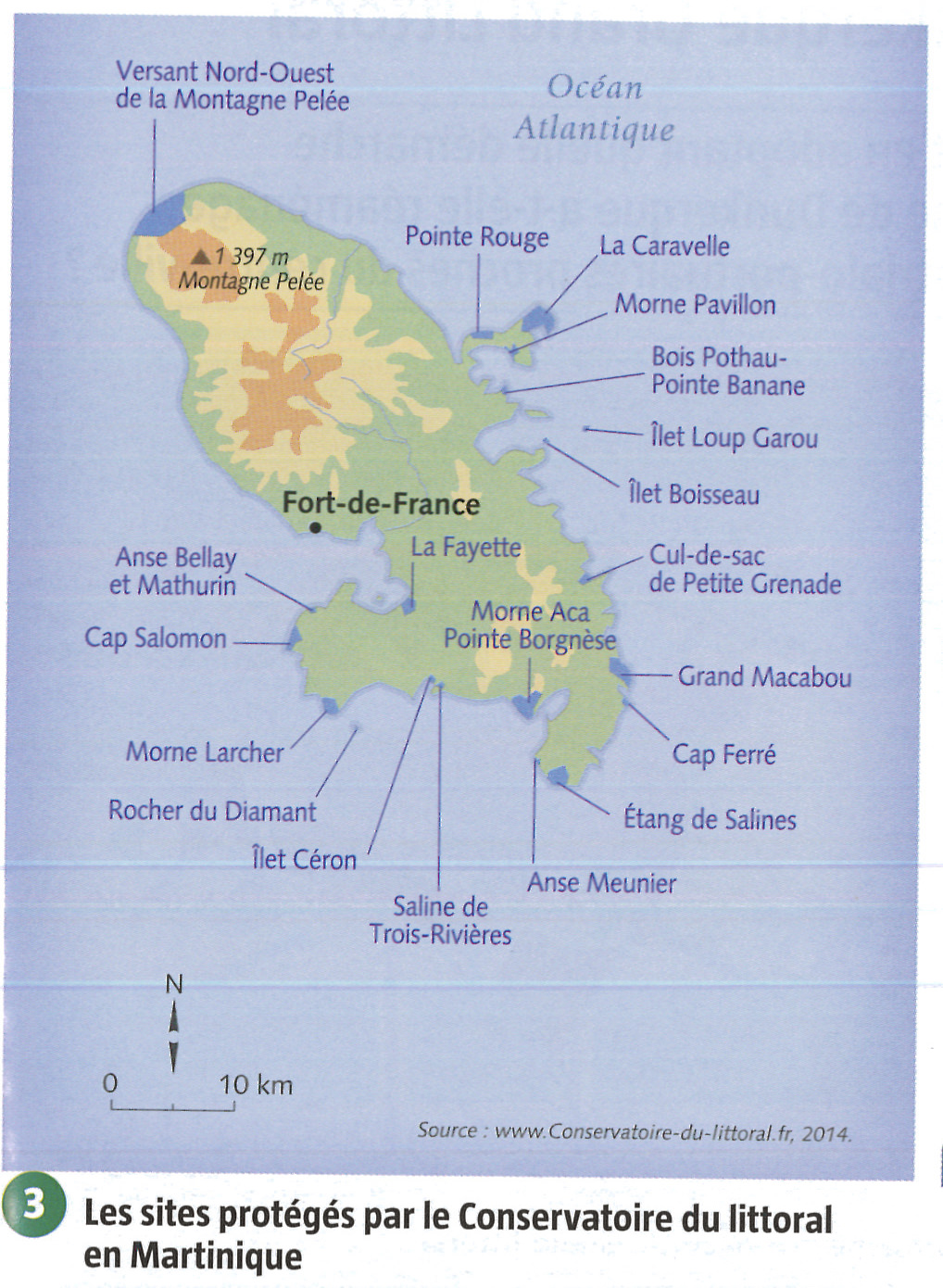

Le Conservatoire du littoral a été créé en 1975 pour protéger les milieux naturels des côtes mais aussi des rivages des lacs en France métropolitaine et en outre-mer. Il protège aujourd'hui 153 000 hectares, soit environ 1 500 km de rivages, ce qui correspond à 12 % des côtes françaises.

Un instrument créé par l'État pour protéger les milieux côtiers et lacustres

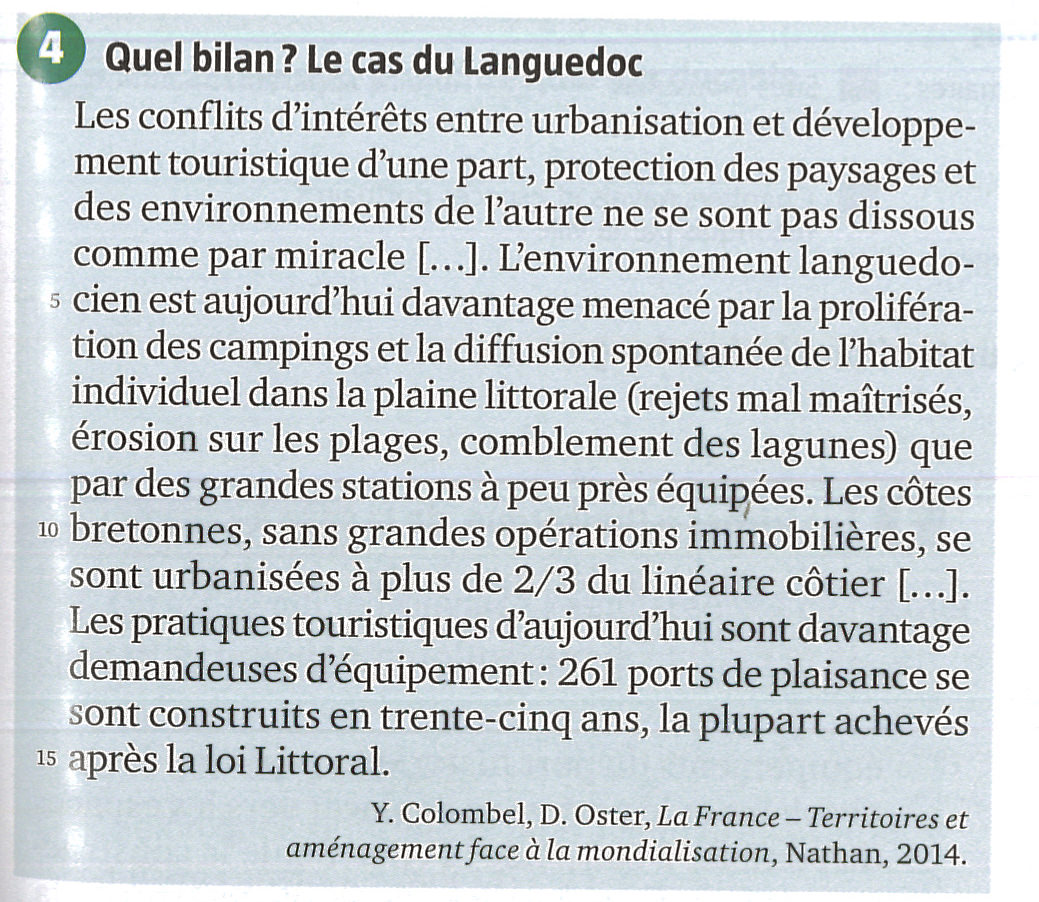

En France, les milieux naturels des littoraux sont soumis à une forte pression liée à l'urbanisation, aux ports, à l'industrie littorale ou au tourisme. Les écosystèmes qui sont bouleversés, les paysages dégradés, des espèces de la faune et de la flore sont menacés. C'est pour limiter ces phénomènes que le Conservatoire du littoral a été créé par État en 1975. Cet établissement public est chargée de racheter les espaces naturels et les paysages côtiers ou lacustres, puis de les remettre en état. Ces sites sont ainsi définitivement protégés.

Des acquisitions de plus en plus nombreuses et diversifiées :

Le but fixé et d'avoir acquis 20 à 25 % des rivages français d'ici 2050. Le Conservatoire du littoral intervient dans les communes littorales en France métropolitaine et dans différents territoires ultramarins. Il protège aussi les terrains riverains des lacs de plus de 1000 hectares : on en compte 11 en France, dont les plus connus sont le lac d’annecy, celui du Bourget ou encore le Lac Léman dans les Alpes.

Une mission d'aménagement durable des littoraux en lien avec les acteurs locaux

Le conservatoire du littoral acquiert en priorité les terrains fragiles ou menacés avec l'accord des propriétaires, mais il peut exceptionnellement contraindre ceux-ci à vendre leur terrain par des mesures d'expropriation. Des biens peuvent également lui être donnés ou légués.

Après avoir fait les travaux nécessaires à la remise en état des terrains, le conservatoire du littoral détermine la manière dont ils peuvent être aménagées et les activités qui y sont autorisées. Il confie ensuite la gestion de terrain des acteurs locaux (collectivités territoriales ou associations) qui s'engagent à respecter les règles et les usages fixés

Vocabulaire

- littoral : zone de contact entre la Terre et la mère qui correspond à une bande pouvons mesurer quelques kilomètres de large.

- Rivage lacustre : bande de terre qui bord d'un lac.

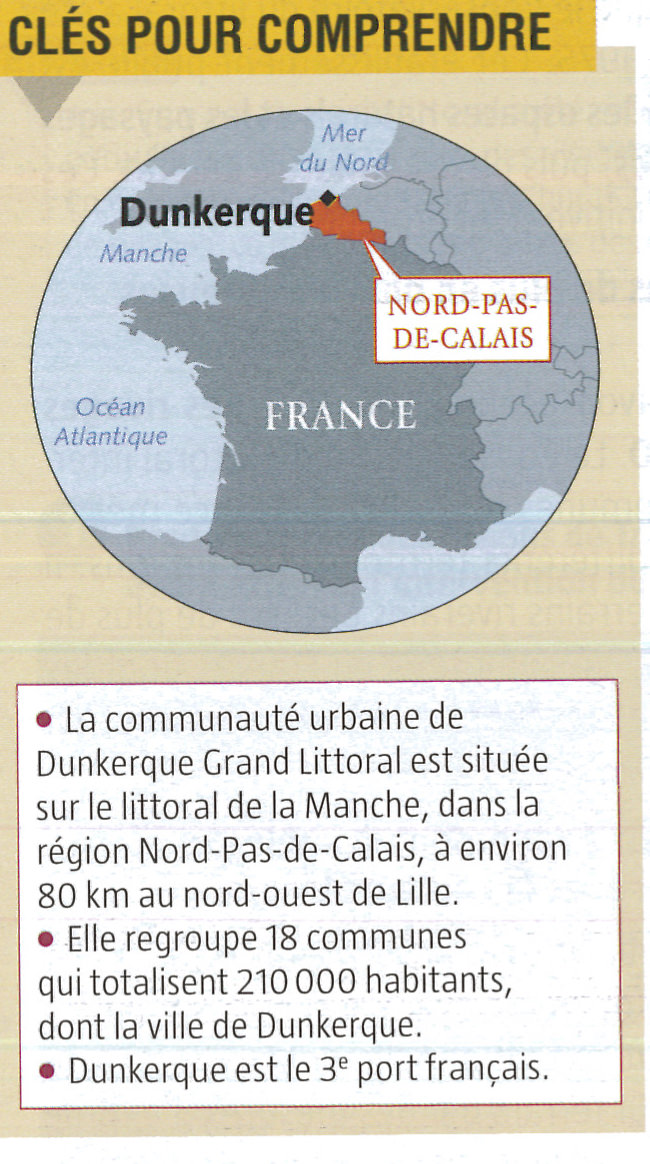

Situation 2 Un aménagement de la communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral

Capacité : Montrer en quoi la situation étudiée est caractéristiques du sujet d'étude.

Par quels moyens et en adoptant quelle démarche la communauté urbaine de Dunkerque a-t-elle réaménagé les vastes friches industrialo-portuaires proches du centre-ville ?

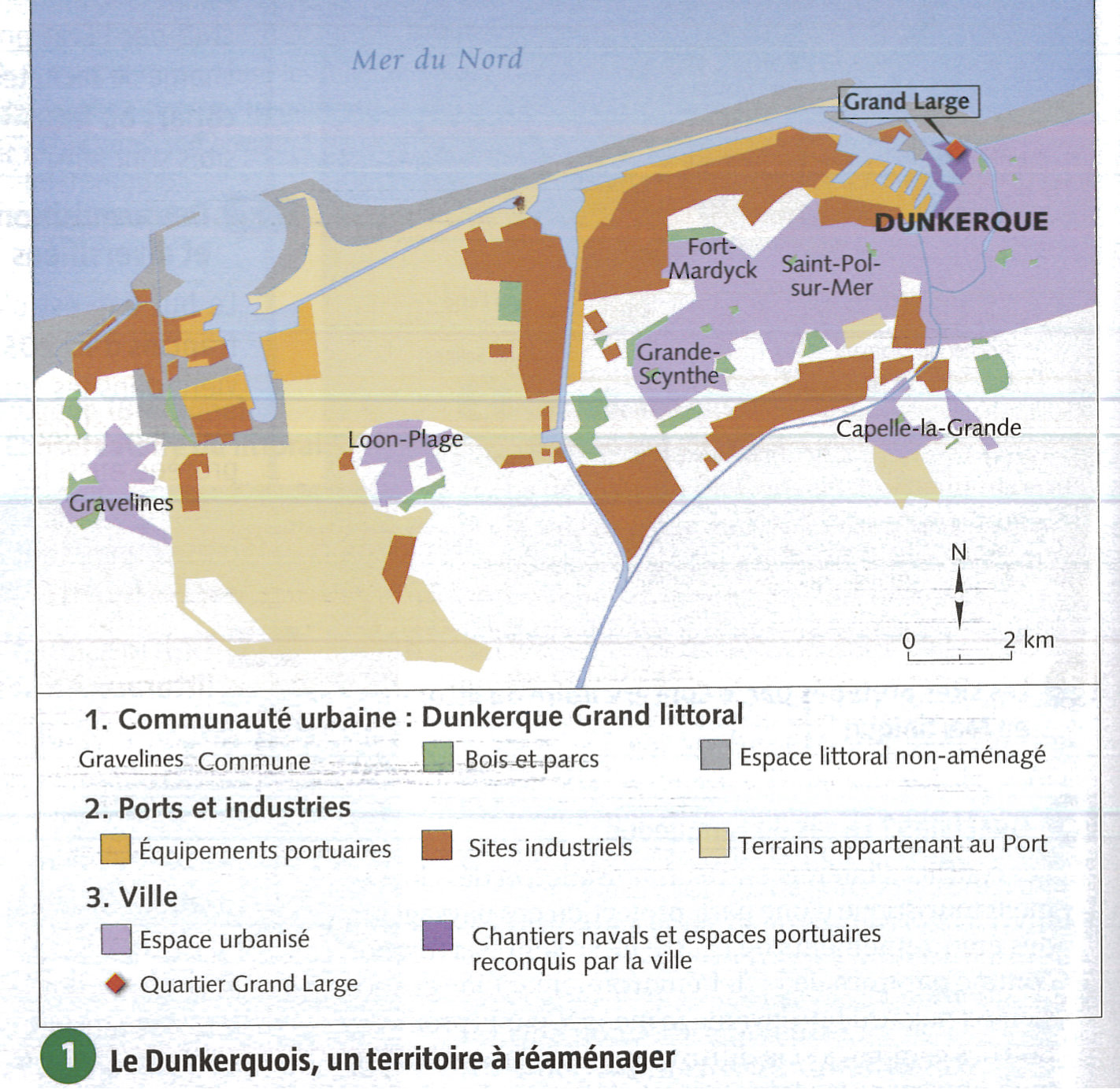

Réaménager : une nécessité

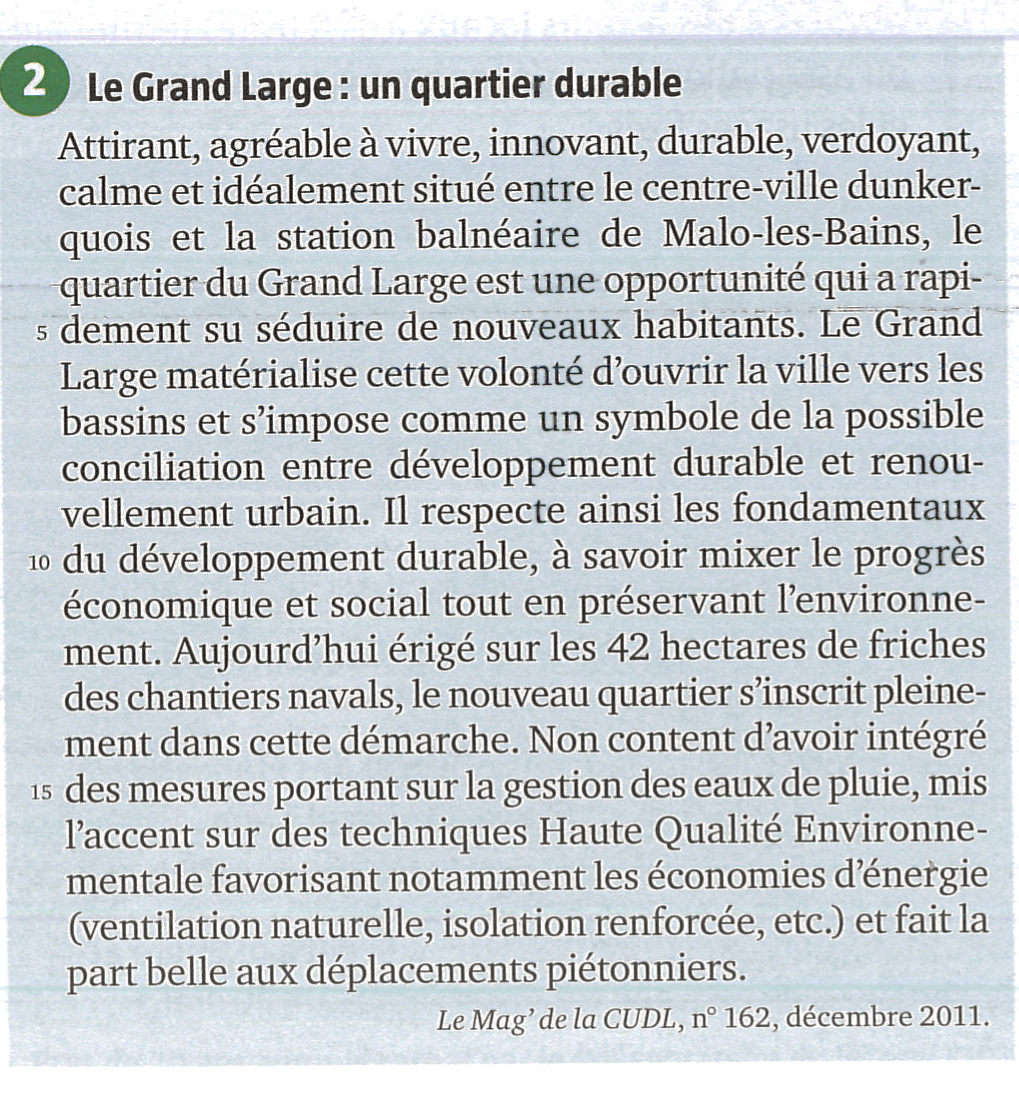

Le dunkerquois accueille en 1912 une usine sidérurgique à Leffrinckouke ; en 1957, l'État décide d’implanter à Dunkerque une zone industrialo-pportuaire fonctionnant avec des matières premières (pétrole, charbon, minerai de fer) importées par la mer. Mais dès les années 70, la crise économique plonge les activités portuaires et industriels dans d’importantes difficultés. Les usines installées entre le port et la ville ferment progressivement et laissent, à l'image du chantier naval de la Normed, laissés à l'abandon en 87, de vastes friches à proximité du centre-ville.

Une coopération entre les acteurs locaux

Avec la décentralisation, l'aménagement urbain devient une responsabilité des collectivités territoriales, Plus particulièrement des villes et des intercommunalités. La vie de Dunkerque et la communauté urbaine de Dunkerque (CUD) Grand Littoral) décident alors de se lancer dans un grand projet de réaménagement des friches industrialoportuaires proches du centre-ville (doc 1 et 3).

La ville est la CUD sont à l'origine de l'aménagement, mais aussi au cœur d'un vaste jeu d'acteurs. Elles utilisent des financements de l’Union européenne, de la région et de l'État, consultent la population, élaborent le projet avec l'autorité du port, l'agence d'urbanisme et divers architectes, et nouent des partenariats avec des entreprises privées.

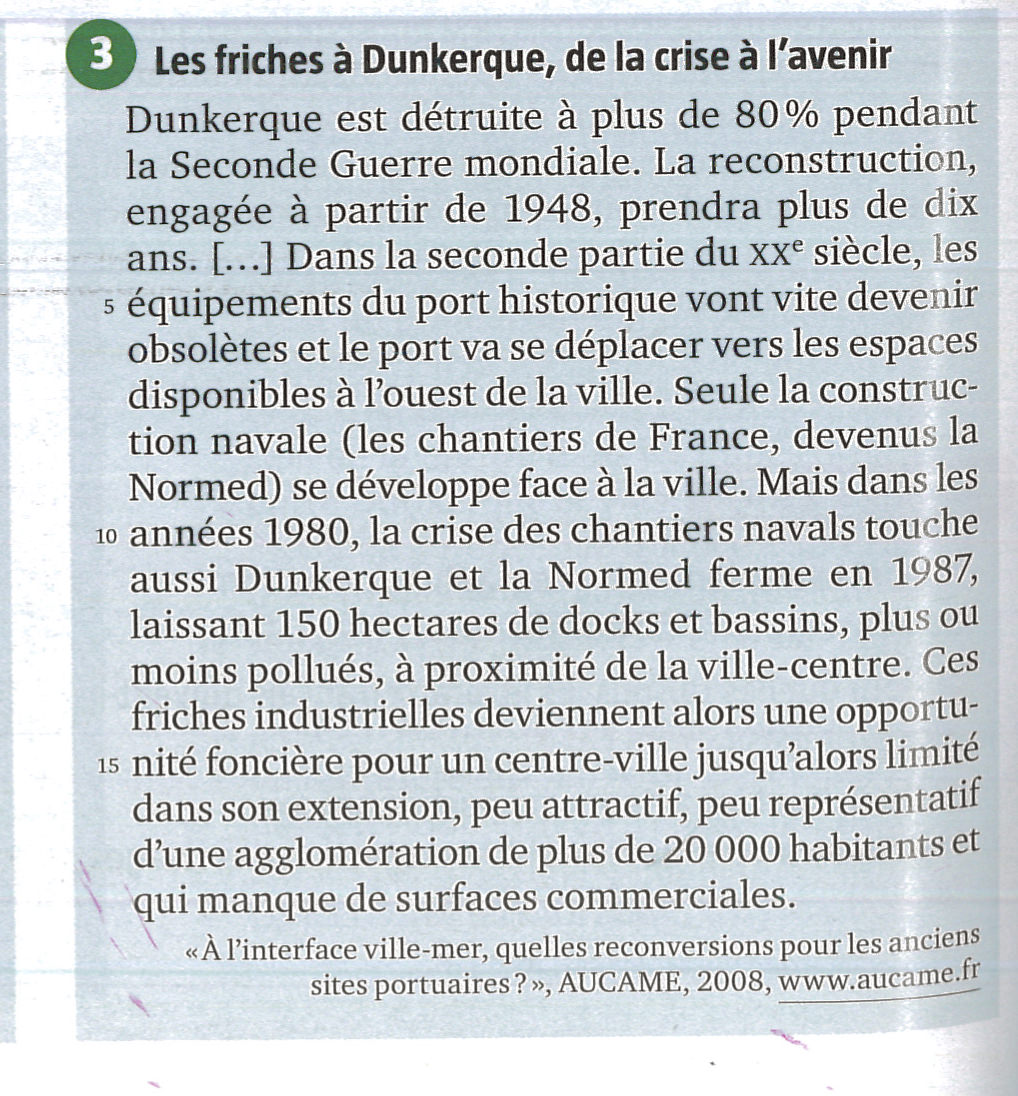

Le Grand Large, un quartier durable

Le projet aboutit à la construction du quartier du Grand Large, qui a accueilli ses premiers habitants en 2010. Il s’agit d’un quartier durable (doc 4), c'est à dire qui s’efforce de répondre aux objectifs du développement durable autant en matière environnementale qu'en matière sociale (doc 2). En effet, les bâtiments ont été construit en respectant les normes HQE (haute qualité environnementale) afin de limiter les consommations d’eau et d'énergie. Les espaces publics et les transports ont été pensés pour encourager les circulations douces. Certains logements sont réservés aux familles modestes.

Vocabulaire

- Circulations douces : Modes de transports individuels ou collectifs peu ou pas polluant, comme le vélo, le tramway ou le bus électrique.

- friches industrielles : terrains et bâtiment laissé à l'abandon après la fermeture d'une entreprise.

- Quartier durable : quartier respectant les principes du développement durable autant en ce qui concerne la protection de l’environnement que l'équité sociale.

- ZIP : zone industrialo-portuaire, sites portuaires modernisés à côté desquels est installé une zone industrielle. L'État français on a construit trois dans les années 1960 : Dunkerque, Fos-sur-Mer et Le Havre