Les femmes dans la société française de la Belle Époque à nos jours.

Au début du XXe siècle, la femme, une mineure devant la loi

Les femmes sont soumises aux textes du Code civil de 1804, qui définit l’incapacité civile de la femme, en particulier de la femme mariée (la grande majorité à l’époque) ; cette-ci ne peut agir seule en justice, ni disposer seule de ses biens ; elle a besoin de l’autorisation de son mari pour exercer une profession, se présenter à un examen, s’inscrire à l’université, ouvrir un compte bancaire, faire établir un passeport. Le mari est seul chef de famille, il possède l’autorité paternelle.

Politiquement, elle est aussi une mineure, car elle n’a pas le droit de voter. Dans le domaine de l’éducation, les filles n’ont pas accès (jusqu’en 1924) au même enseignement secondaire que les garçons.

Enfin, Les Lois du Code pénal de 1920 répriment et interdisent la contraception et l’avortement.

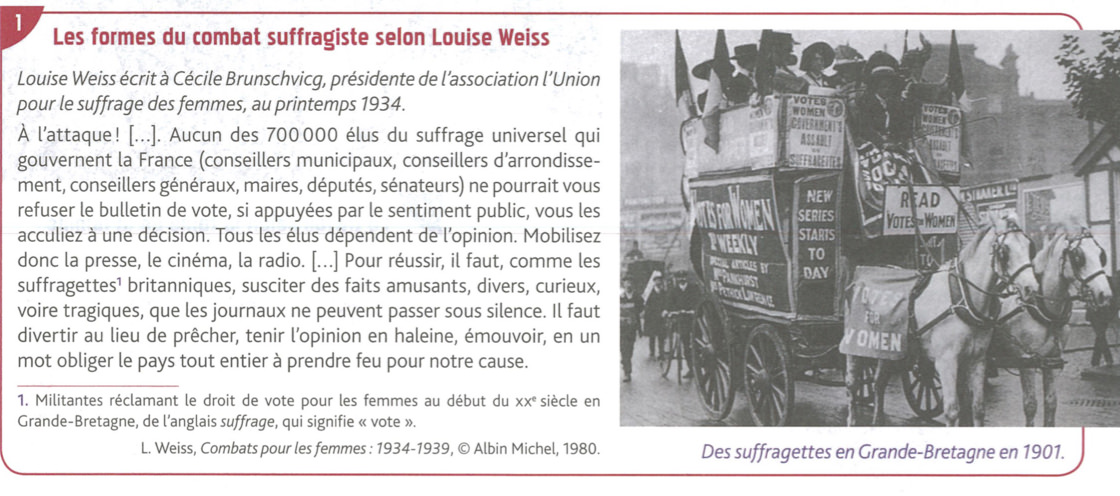

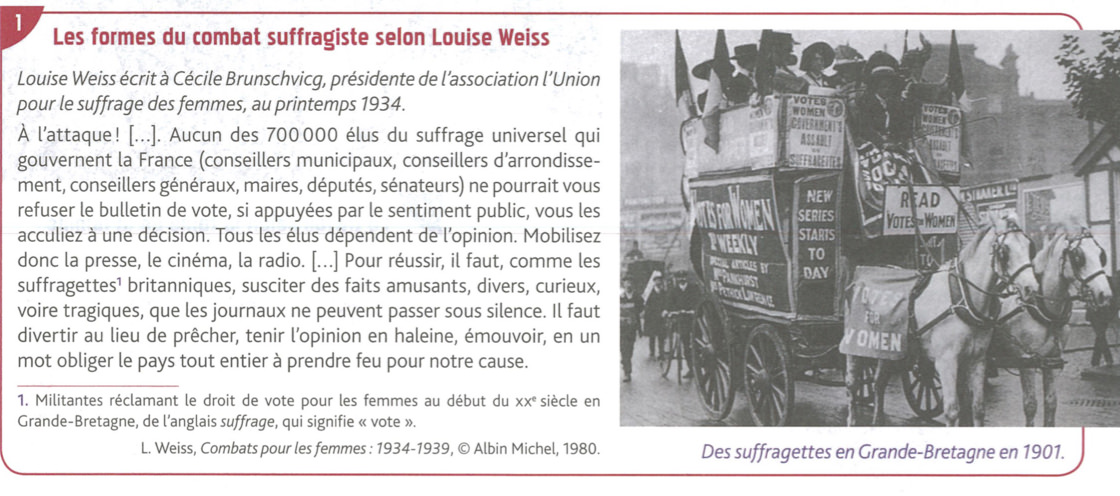

Dans la première moitié du XXe siècle, des associations féministes agissent pour réclamer l’égalité civique et faire évoluer la condition féminine. C’est le cas de Louise Weiss et de son mouvement « La Femme nouvelle » qui, entre 1934 et 1939, multiplie les actions spectaculaires pour faire pression sur les hommes politiques. Mais Le Sénat refuse à six reprises de donner le droit de vote aux femmes françaises (situation 1). Les femmes ne deviennent citoyennes qu’en 1945, par l’ordonnance du 21 avril 1944 signée par le général de Gaulle, qui leur confère les mêmes droits politiques que les hommes. Elles acquièrent ainsi le droit d’élire et d’être élues.

Des années 1960 à nos jours : des droits conquis, mais des inégalités qui persistent.

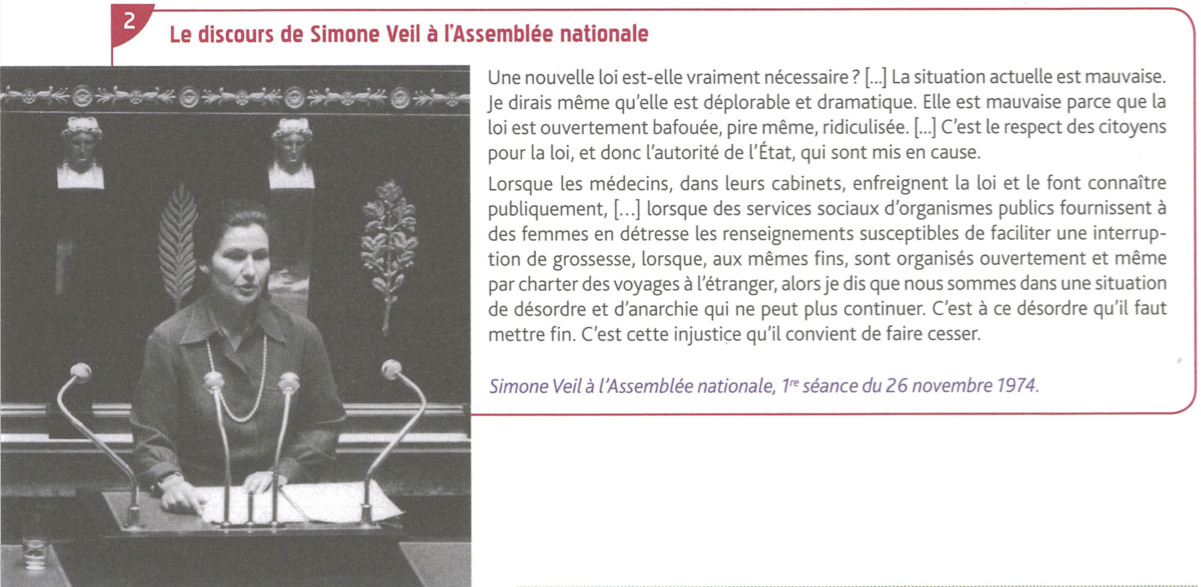

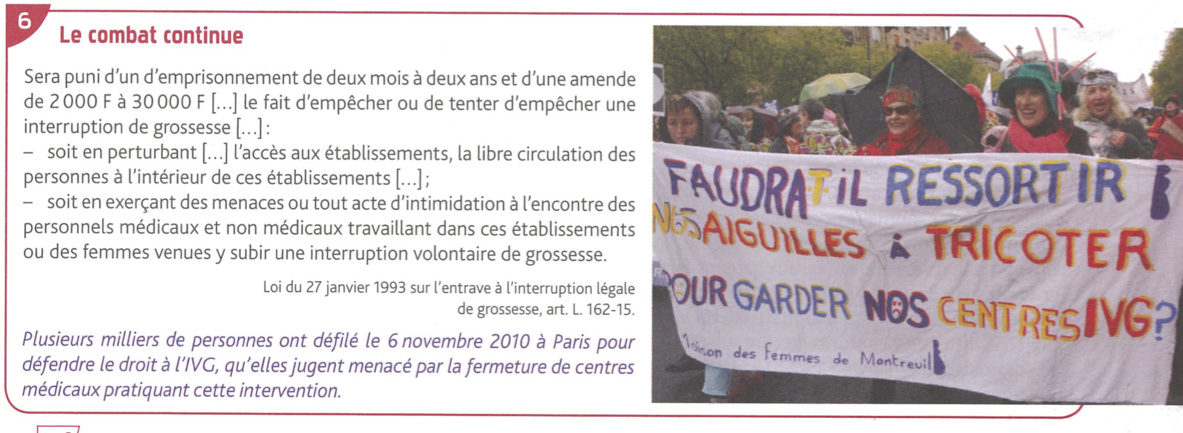

À partir des années 1960, les Françaises conquièrent de nouveaux droits. Sur le plan des droits civils, la loi de 1965 supprime l’autorisation du mari pour l’exercice d’une profession, l’ouverture d’un compte bancaire ou la disposition des biens propres. Sur Le plan de l’éducation, la mixité des établissements scolaires (écoles primaires, collèges, Lycées) favorise et ouvre théoriquement aux filles les mêmes possibilités d’orientation professionnelle qu’aux garçons (situation 2). Sur Le plan du droit à disposer librement de son corps, la femme française accède à La maîtrise de sa fécondité : la loi Neuwirth (1967) autorise la contraception, puis la Loi Veil (promulguée en janvier 1975) légalise (sous certaines conditions) l’interruption volontaire de grossesse* (situation 3). Les mouvements féministes ont combattu pour l’obtention de ces nouvelles lois ; leur vote a aussi été favorisé par l’évolution globale de la société française. En janvier 2013, deux nouvelles dispositions s’appliquent : le remboursement intégral de L’IVG *pour toutes les femmes et le remboursement de la contraception pour les mineures.*

Aujourd’hui, si les textes de loi réaffirment l’égalité des sexes, il subsiste néanmoins des inégalités de fait. Inégalités dans le domaine politique : les femmes sont moins nombreuses que les hommes dans les assemblées représentatives, même si, depuis 2000, les Lois sur la parité infléchissent progressivement cette tendance.

Inégalités dans le domaine éducatif et professionnel :

Les filles réussissent globalement mieux que les garçons à l’école, mais elles sont encore peu nombreuses dans les filières scientifiques et techniques. Les femmes représentent aujourd’hui près de la moitié de la population active, mais sont davantage confrontées au chômage et aux emplois précaires et sont souvent moins bien payées ; en outre, l’emploi féminin est largement concentré dans le secteur tertiaire et les femmes sont moins nombreuses que les hommes aux postes de décision. Pour infléchir cette tendance, L’État légifère depuis 1972, mais les résultats sont encore timides.

Vocabulaire :

— Condition féminine : situation occupée par les femmes dans la société, à un moment donné, dans un contexte donné. — Droits politiques : les droits politiques ou droits civiques concernent le droit de vote et d’éligibilité. — Droits civils : ensemble de Lois réglementant la vie civile des Français, notamment la famille, le mariage, le divorce. — Maîtrise de la fécondité : droit pour la femme à disposer de son corps, grâce à l’accès libre à la contraception et à l’IVG (interruption volontaire de grossesse).

Au début du XXe siècle, la femme, une mineure devant la loi

Les femmes sont soumises aux textes du Code civil de 1804, qui définit l’incapacité civile de la femme, en particulier de la femme mariée (la grande majorité à l’époque) ; cette-ci ne peut agir seule en justice, ni disposer seule de ses biens ; elle a besoin de l’autorisation de son mari pour exercer une profession, se présenter à un examen, s’inscrire à l’université, ouvrir un compte bancaire, faire établir un passeport. Le mari est seul chef de famille, il possède l’autorité paternelle.

Politiquement, elle est aussi une mineure, car elle n’a pas le droit de voter. Dans le domaine de l’éducation, les filles n’ont pas accès (jusqu’en 1924) au même enseignement secondaire que les garçons.

Enfin, Les Lois du Code pénal de 1920 répriment et interdisent la contraception et l’avortement.

Dans la première moitié du XXe siècle, des associations féministes agissent pour réclamer l’égalité civique et faire évoluer la condition féminine. C’est le cas de Louise Weiss et de son mouvement « La Femme nouvelle » qui, entre 1934 et 1939, multiplie les actions spectaculaires pour faire pression sur les hommes politiques. Mais Le Sénat refuse à six reprises de donner le droit de vote aux femmes françaises (situation 1). Les femmes ne deviennent citoyennes qu’en 1945, par l’ordonnance du 21 avril 1944 signée par le général de Gaulle, qui leur confère les mêmes droits politiques que les hommes. Elles acquièrent ainsi le droit d’élire et d’être élues.

Des années 1960 à nos jours : des droits conquis, mais des inégalités qui persistent.

À partir des années 1960, les Françaises conquièrent de nouveaux droits. Sur le plan des droits civils, la loi de 1965 supprime l’autorisation du mari pour l’exercice d’une profession, l’ouverture d’un compte bancaire ou la disposition des biens propres. Sur Le plan de l’éducation, la mixité des établissements scolaires (écoles primaires, collèges, Lycées) favorise et ouvre théoriquement aux filles les mêmes possibilités d’orientation professionnelle qu’aux garçons (situation 2). Sur Le plan du droit à disposer librement de son corps, la femme française accède à La maîtrise de sa fécondité : la loi Neuwirth (1967) autorise la contraception, puis la Loi Veil (promulguée en janvier 1975) légalise (sous certaines conditions) l’interruption volontaire de grossesse* (situation 3). Les mouvements féministes ont combattu pour l’obtention de ces nouvelles lois ; leur vote a aussi été favorisé par l’évolution globale de la société française. En janvier 2013, deux nouvelles dispositions s’appliquent : le remboursement intégral de L’IVG *pour toutes les femmes et le remboursement de la contraception pour les mineures.*

Aujourd’hui, si les textes de loi réaffirment l’égalité des sexes, il subsiste néanmoins des inégalités de fait. Inégalités dans le domaine politique : les femmes sont moins nombreuses que les hommes dans les assemblées représentatives, même si, depuis 2000, les Lois sur la parité infléchissent progressivement cette tendance.

Inégalités dans le domaine éducatif et professionnel :

Les filles réussissent globalement mieux que les garçons à l’école, mais elles sont encore peu nombreuses dans les filières scientifiques et techniques. Les femmes représentent aujourd’hui près de la moitié de la population active, mais sont davantage confrontées au chômage et aux emplois précaires et sont souvent moins bien payées ; en outre, l’emploi féminin est largement concentré dans le secteur tertiaire et les femmes sont moins nombreuses que les hommes aux postes de décision. Pour infléchir cette tendance, L’État légifère depuis 1972, mais les résultats sont encore timides.

Vocabulaire :

— Condition féminine : situation occupée par les femmes dans la société, à un moment donné, dans un contexte donné. — Droits politiques : les droits politiques ou droits civiques concernent le droit de vote et d’éligibilité. — Droits civils : ensemble de Lois réglementant la vie civile des Français, notamment la famille, le mariage, le divorce. — Maîtrise de la fécondité : droit pour la femme à disposer de son corps, grâce à l’accès libre à la contraception et à l’IVG (interruption volontaire de grossesse).