Des projets d’union de l’Europe à la construction européenne

Comment l’idée d’Europe a-t-elle conduit des nations jusque-là rivales et ennemies à s’unir ?

La genèse de l’idée européenne au temps des guerres mondiales (1914–1945)

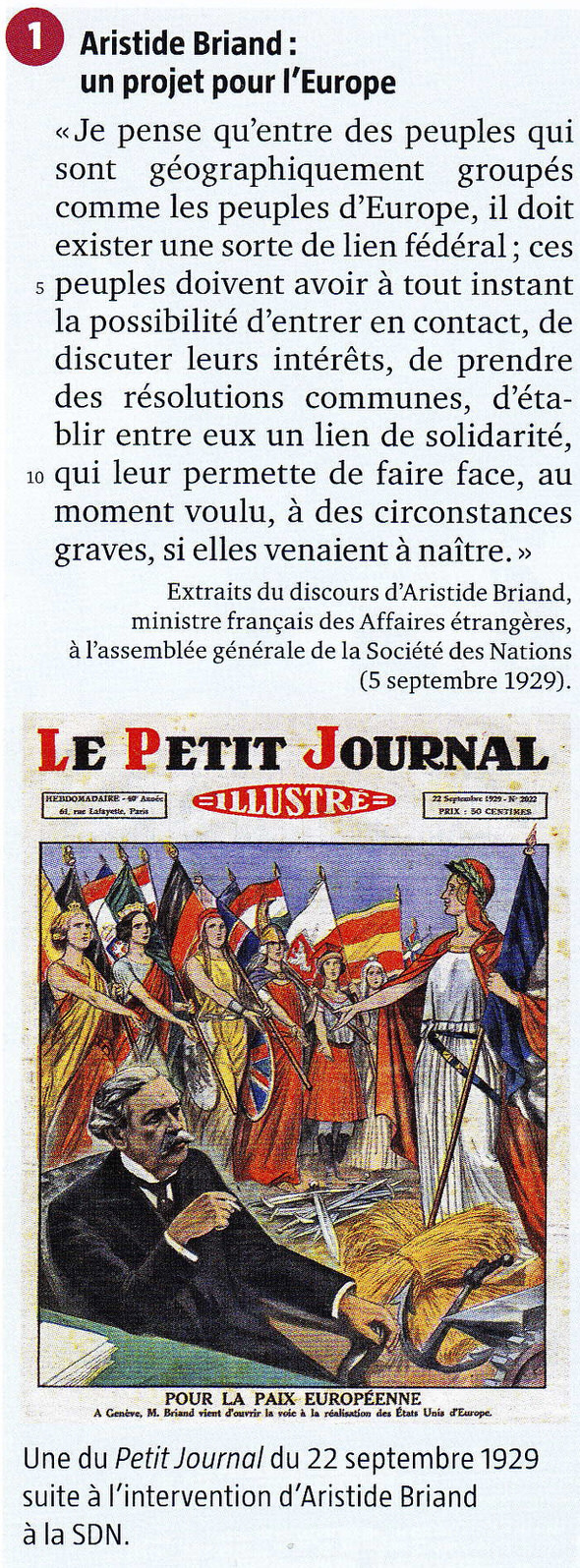

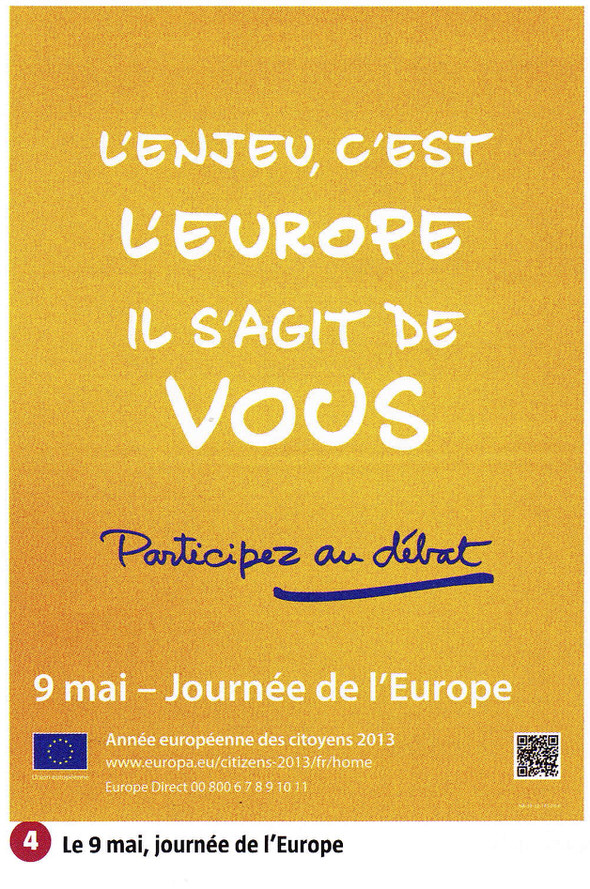

L’idée d’une union des nations d’Europe est ancienne et revient au premier plan à la fin de la Première Guerre mondiale. Aristide Briand propose en 1929, au nom de la France la création d’un lien entre pays européens pour garantir la paix (doc. 1).

L’idée se heurte à la crise économique et à la montée des totalitarismes dans les années 1930. En 1945, unir l’Europe ravagée par deux guerres mondiales répond donc à une triple nécessité : assurer la paix, sauveqarder la démocratie et contrer le déclin du continent dont la domination sur le monde est contestée.

La construction européenne au temps de la guerre froide (1945–1989)

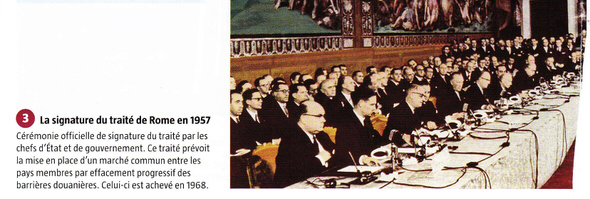

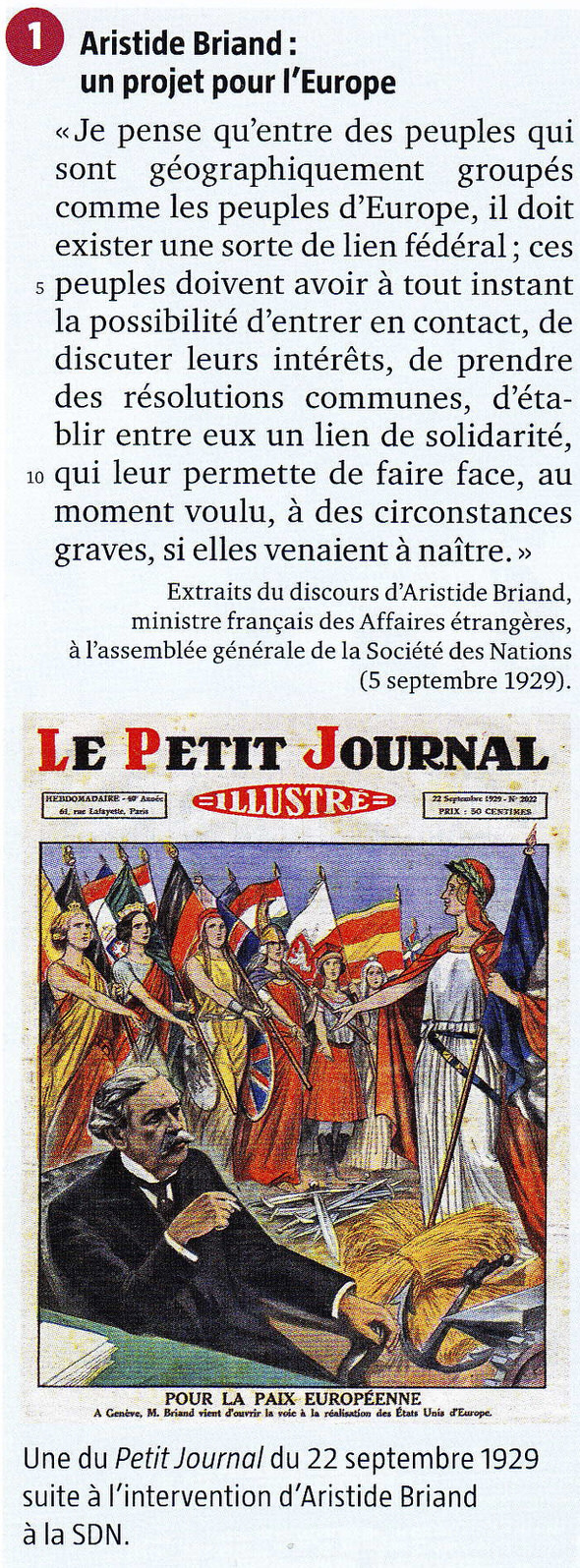

La division de l’Europe par le rideau de fer limite la construction européenne au côté occidental. Face à l’Europe de l’Est sous domination soviétique, les démocraties libérales bénéficiant de l’aide américaine (plan Marshall) créent l’OECE (1948) et le Conseil de l’Europe (1949). Mais le projet de Communauté européenne de défense (CED) échoue en 1954. Dans les années 1950, une petite Europe des Six, rassemblée autour du noyau franco-allemand, organise l’intégration économique (CECA en 1951, Traité de Rome et Marché commun en 1957) (doc.3).

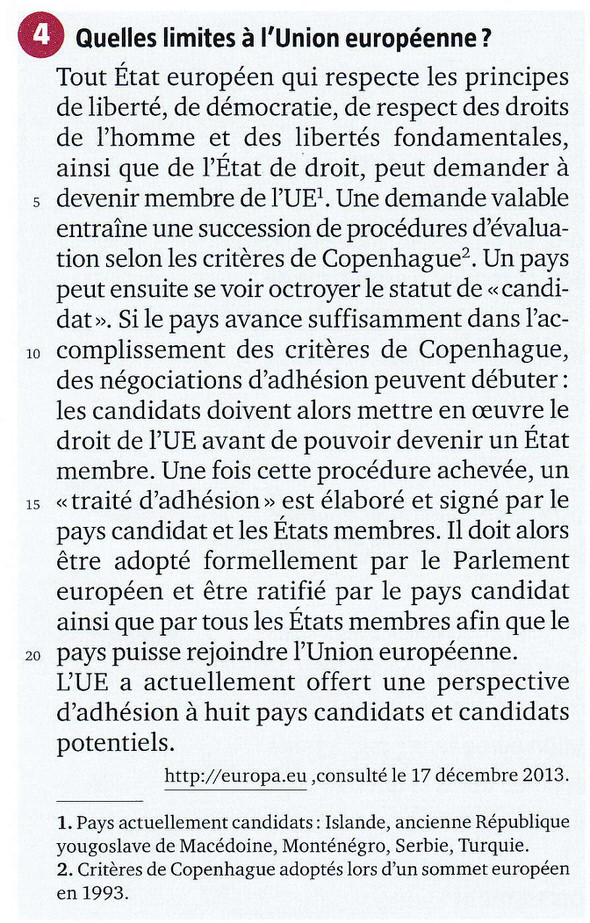

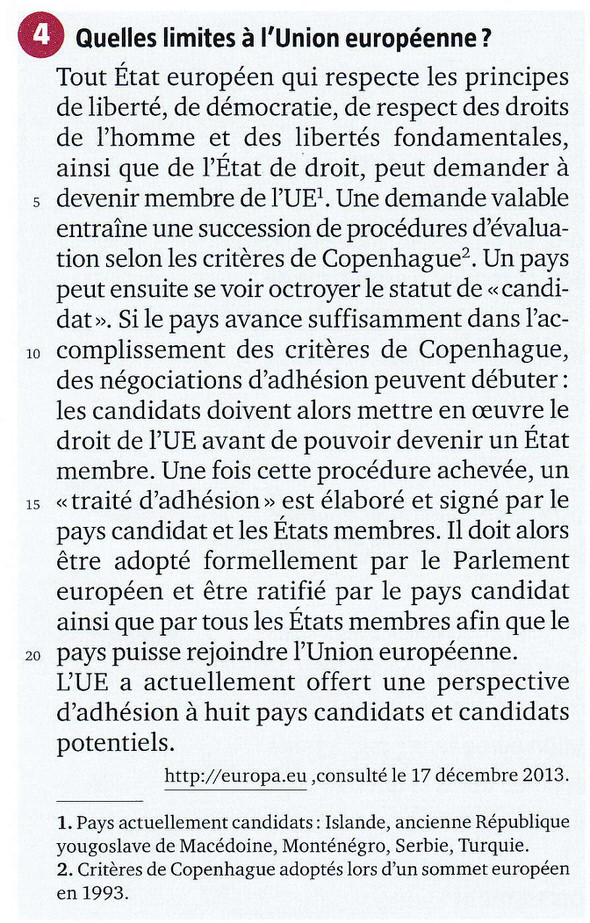

Cette construction s’élargit à de nouveaux membres à partir de 1973, s’approfondit avec de nouvelles compétences (politique agricole, action régionale) et se démocratise (première élection du Parle- ment européen en 1979) (doc. 2).

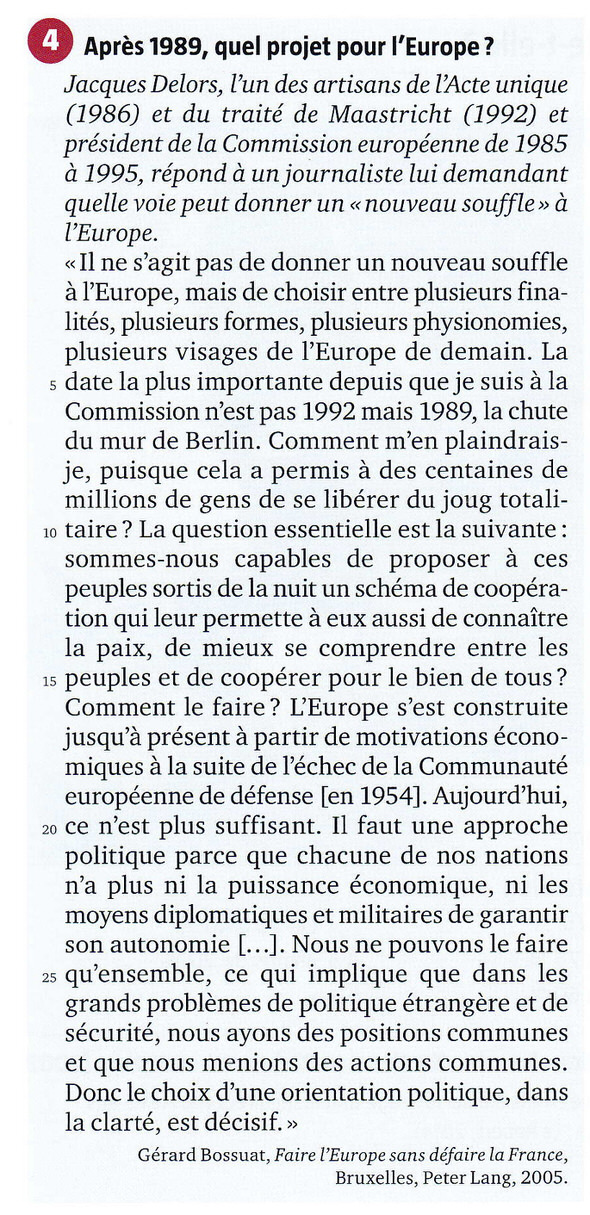

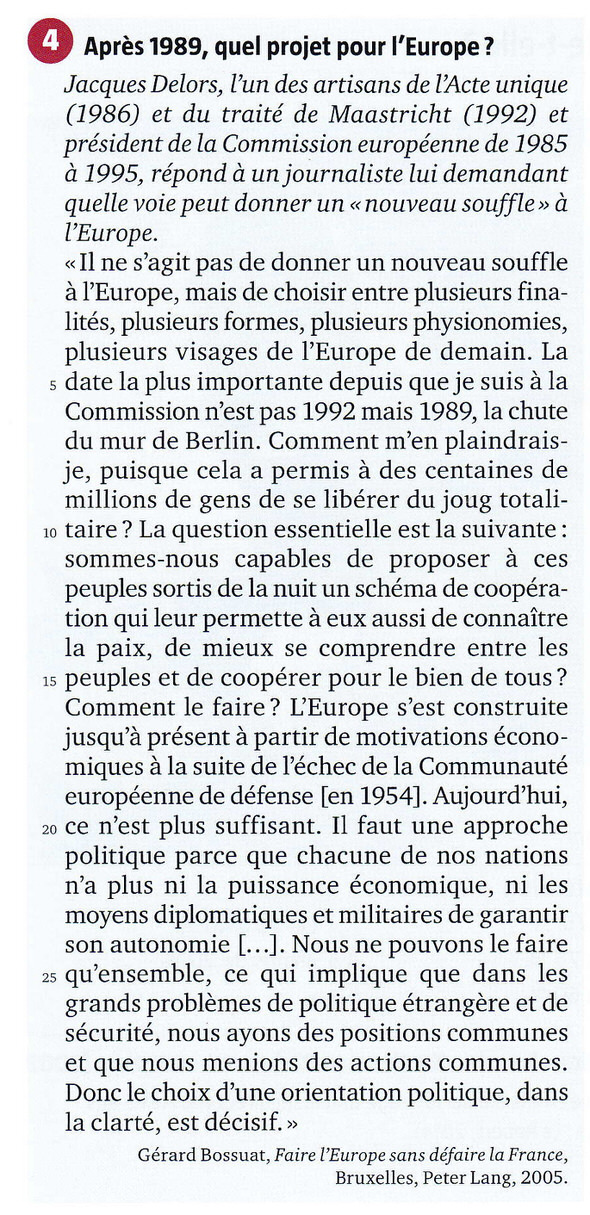

L’Europe et l’Union européenne après 1989 (doc. 4)

Le traité de Maastricht (1992) transforme la Communauté en Union européenne dotée d’une union monétaire, d’une politique étrangère et de sécurrté commune (PESC), et d’un système institutionnel renforcé.

La chute des régimes communistes (1989–1990) permet une réunification du continent européen, les nouvelles démocraties libérales d’Europe centrale étant admises au Conseil de l’Europe avant d’intéqrer l’Union (à partir de 2004).

Les élargissements successifs traduisent le succès du projet européen, mais le nombre croissant de pays membres et le différentiel de développement économique et social entre eux rend le fonctionnement de l’Union plus complexe.

Construction européenne: désiqne tout projet et réalisation politique visant à organiser et unifier le continent européen par la coopération.

OECE: Organisation européenne de coopération économique; elle est au départ chargée de répartir l’aide Marshall entre pays européens.

Rideau de fer: division de l’Europe pendant la guerre froide (1947–1989) entre les démocraties libérales liées aux États-Unis et les démocraties populaires soumises à l’URSS.

La construction européenne en débat

Quels débats la construction européenne suscite-t-elle ?

Intégration ou coopération

La construction européenne oscille entre deux loqiques depuis 1945. Aux partisans d’une fédération exerçant une souveraineté européenne supplantant celle des États (logique supranationale), s’opposent les tenants de la coopération entre États sans transfert de souveraineté (doc.1).

En 1965, Charles de Gaulle, soucieux de la souveraineté nationale, provoque une crise afin d’obtenir un droit de veto pour chaque gouvernement quisouhaiterait s’opposer à une décision collective.

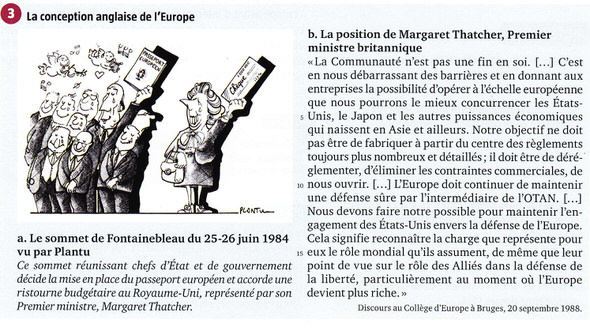

Quelles limites pour I’Europe communautaire?

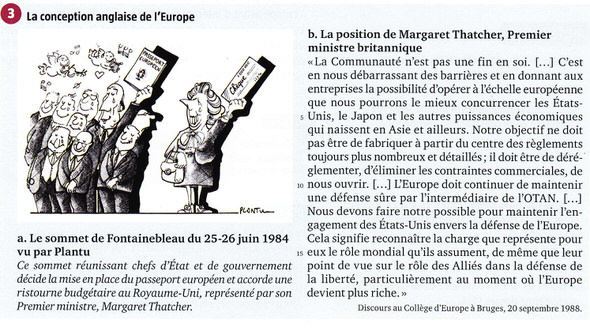

La question des limites de l’Europe se posent à l’ouest et à l’est du continent. Dans les années 1960, de Gaulle préconise une Europe politique « indépendante » vis-à-vis des États-Unis et refuse l’entrée des Britanniques dans la CEE pour éviter une dérive atlantiste. Le Royaume-Uni, qui entretient des liens forts avec les États-Unis, entre dans l’Union en 1973 tout en étant très critique sur son fonctionnement et en refusant la solidarité financière (docs 3 a et b).

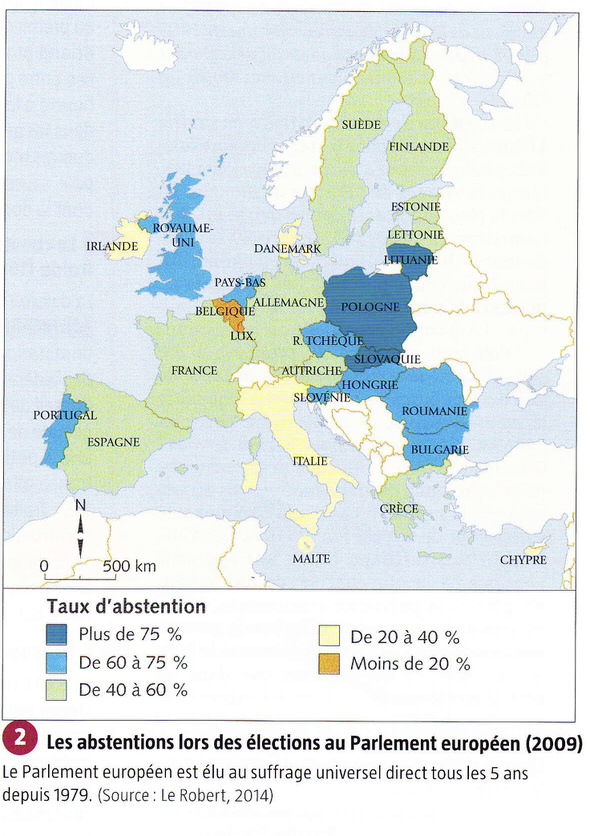

Après 1989, l’effondrement du bloc soviétique pose à l’Europe la question de son ouverture à l’est et de l’intégration des pays sortis du communisme. En 2004, huit d’entre eux rejoignent l’Union.

Quels choix Pour l’Europe?

Au plan économique et social, deux conceptions de l’Europe s’opposent. Les libéraux, dont le Royaume-Uni est le chef de file, souhaitent une libéralisation des échanges, une dérégulation économique sans intégration politique et une déréglementation sociale. La France défend l’organisation de cet espace économique commun par les pouvoirs publics européens, tandis que l’Allemagne se situe au point d’équilibre entre les deux positions. L’UE réunit un nombre croissant d’États européens (28 fin 2013) (doc. 4) mais tous ne participent pas à l’ensemble des projets communs.

La Grande-Bretagne et le Danemark (rejoints en 1995 par la Suède) ont refusé d’entrer dans la zone euro. Depuis 2008, certains pays membres (Irlande, Grèce, Espagne, Portugal) connaissent de graves crises à la fois financtères, économiques et sociales. Face à ces situations, l’Union a du mal à renouveler ses projets (doc.2)

Situation 1 : Le plan Schuman

Dans quelle mesure le plan Schuman marque-t-il le début de la construction européenne ?

Origines et nouveauté

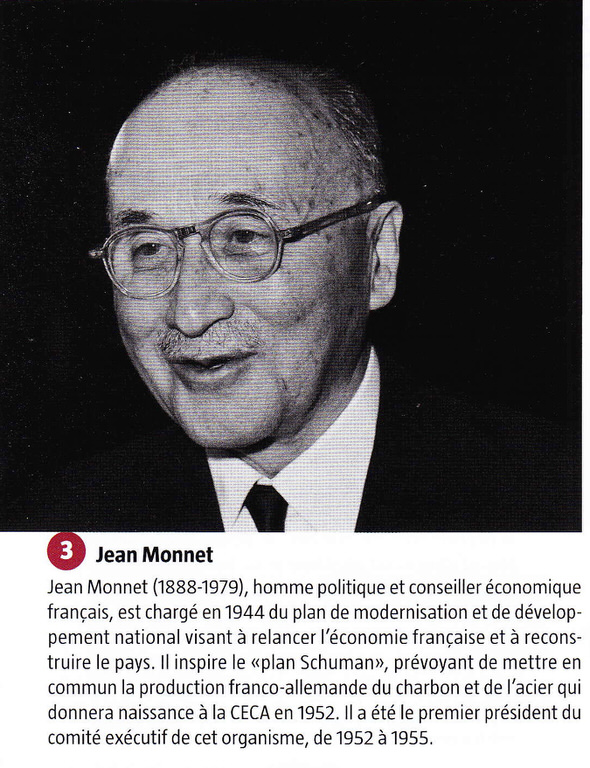

Robert Schuman reprend l’idée formulée par Aristide Briand en 1929 de réconciliation franco-allemande pour la paix en Europe; son collaborateur Jean Monnet (doc. 3) apporte au projet une nouveauté décisive: la « Haute Autorité » chargée de mettre en place la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA).

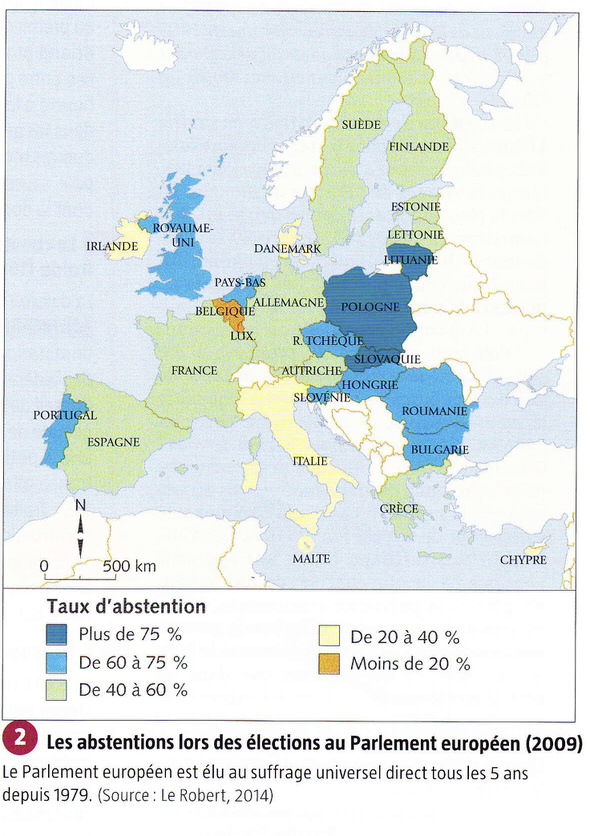

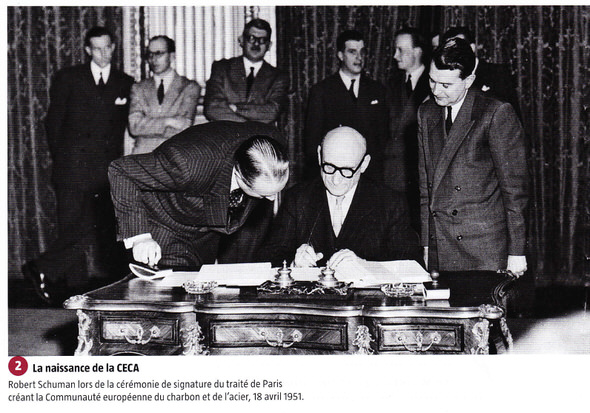

Cette institution supranationale, à laquelle les États délèguent leur souveraineté, est cependant indépendante. La CECA naît en 1951 (doc. 2), six pays y participent (Belgique, France, Luxembourg, Italie, Pays-Bas et République fédérale d’Allemagne). Le Royaume-Uni reste à l’écart.

Des intérêts partagés

Cette initiative répond alors à plusieurs nécessités. Le charbon et le secteur sidérurgique sont fondamentaux pour la reconstruction. La construction européenne est pour Konrad Adenauer, le chancelier allemand, l’occasion de restaurer la souveraineté de son pays, limitée par les vainqueurs en 1945. La France soutient une organisation collective de l’Europe tout en s’assurant que l’industrie allemande ne serve pas à réarmer ce pays.

Le plan Schuman, à l’origine

de la Communauté européenne

Limitée à un secteur économique, la CECA est critiquée pour son manque d’ambition politique mais sa méthode fait école. En 1957, la CEE reproduit le même schéma avec un Conseil où les États décident, une Commission indépendante qui propose et fait appliquer les décisions et un Parlement destiné à poser les bases d’une démocratie européenne. En souvenir du discours prononcé par Robert Schuman en 1950 (doc. 1), le 9 mai devient en 1985 la «journée de l’Europe» (doc. 4). Konrad Adenauer (Allemagne), Alcide de Gasperi (Italie), Paul Henri Spaak (Belgique) et les Français Robert Schuman et Jean Monnet, concepteur du projet, sont aujourd’hui considérés comme les « Pères de l’Europe ».

Situation 2 : Kohl, Mitterrand et l’Europe

Quel rôle jouent le président français et le chancelier allemand dans la relance de la construction européenne durant les années 1980–1990

Le couple franco-allemand dans la construction européenne

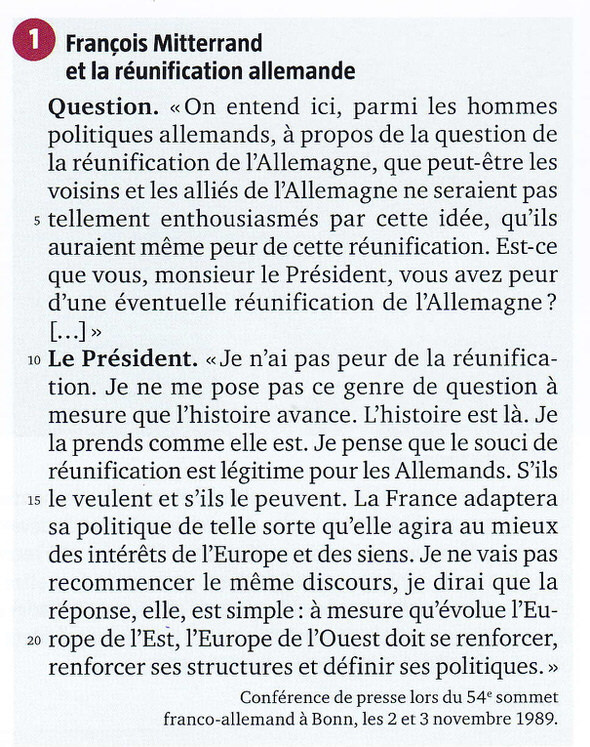

La relation franco-allemande occupe, à partir de 1950, un rôle central dans la construction européenne. Elle est incarnée successivement par les couples Adenauer-Schuman, Adenauer-de Gaulle (qui signent le traité de l’Élysée en 1963), Giscard d’Estaing-Schmidt puis, à partir de 1981–1982, Mitterrand-Kohl. Ces deux dirigeants partagent un même objectif européen dépassant leurs divergences politiques et les différences d’intérêts nationaux qui resurgissent lors de la réunification allemande, officialisée le 3 octobre 1990 (doc. 1).

Pour eux, la relance de la construction européenne devient une priorité commune.

Une réponse commune aux problèmes européens

En 1984, l’entente de François Mitterrand et Helmut Kohl met fin au blocage des institutions communautaires provoqué par Margaret Thatcher, et porte à la tête de la Commission Jacques Delors, artisan de l’Acte unique (1986). Ils s’accordent fondamentalement sur la nécessité d’accélérer l’intégration européenne pour encadrer les transformations du continent liées à la chute du mur de Berlin (docs 3 et 4).

Négocié sous leur impulsion, le traité de Maastricht(1992) définit à la fois les critères économiques voulus par l’Allemagne pour l’union monétaire, et la politique étrangère et de sécurité commune (PESC nommée maintenant PSDC : politique de sécurité et de défense commune) souhaitée par la France.

Une amitié emblématique

Gestes publics et initiatives communes donnent à l’amitié de F. Mitterrand et H. Kohl un impact renforcé, leur poignée de main dans une cérémonie commémorant la bataille de Verdun (1984) devient un symbole de la réconciliation franco-allemande (doc. 2).

La création de la chaîne de télévision Arte en 1992 favorise un rapprochement entre les sociétés française et allemande. La coopération militaire, qui se traduit par la création de la brigade franco-allemande (1991) puis de l’Eurocorps (1993), relance pour un temps la coopération militaire européenne qui était bloquée depuis l’échec de la CED en 1954.

Comment l’idée d’Europe a-t-elle conduit des nations jusque-là rivales et ennemies à s’unir ?

La genèse de l’idée européenne au temps des guerres mondiales (1914–1945)

L’idée d’une union des nations d’Europe est ancienne et revient au premier plan à la fin de la Première Guerre mondiale. Aristide Briand propose en 1929, au nom de la France la création d’un lien entre pays européens pour garantir la paix (doc. 1).

L’idée se heurte à la crise économique et à la montée des totalitarismes dans les années 1930. En 1945, unir l’Europe ravagée par deux guerres mondiales répond donc à une triple nécessité : assurer la paix, sauveqarder la démocratie et contrer le déclin du continent dont la domination sur le monde est contestée.

La construction européenne au temps de la guerre froide (1945–1989)

La division de l’Europe par le rideau de fer limite la construction européenne au côté occidental. Face à l’Europe de l’Est sous domination soviétique, les démocraties libérales bénéficiant de l’aide américaine (plan Marshall) créent l’OECE (1948) et le Conseil de l’Europe (1949). Mais le projet de Communauté européenne de défense (CED) échoue en 1954. Dans les années 1950, une petite Europe des Six, rassemblée autour du noyau franco-allemand, organise l’intégration économique (CECA en 1951, Traité de Rome et Marché commun en 1957) (doc.3).

Cette construction s’élargit à de nouveaux membres à partir de 1973, s’approfondit avec de nouvelles compétences (politique agricole, action régionale) et se démocratise (première élection du Parle- ment européen en 1979) (doc. 2).

L’Europe et l’Union européenne après 1989 (doc. 4)

Le traité de Maastricht (1992) transforme la Communauté en Union européenne dotée d’une union monétaire, d’une politique étrangère et de sécurrté commune (PESC), et d’un système institutionnel renforcé.

La chute des régimes communistes (1989–1990) permet une réunification du continent européen, les nouvelles démocraties libérales d’Europe centrale étant admises au Conseil de l’Europe avant d’intéqrer l’Union (à partir de 2004).

Les élargissements successifs traduisent le succès du projet européen, mais le nombre croissant de pays membres et le différentiel de développement économique et social entre eux rend le fonctionnement de l’Union plus complexe.

Construction européenne: désiqne tout projet et réalisation politique visant à organiser et unifier le continent européen par la coopération.

OECE: Organisation européenne de coopération économique; elle est au départ chargée de répartir l’aide Marshall entre pays européens.

Rideau de fer: division de l’Europe pendant la guerre froide (1947–1989) entre les démocraties libérales liées aux États-Unis et les démocraties populaires soumises à l’URSS.

La construction européenne en débat

Quels débats la construction européenne suscite-t-elle ?

Intégration ou coopération

La construction européenne oscille entre deux loqiques depuis 1945. Aux partisans d’une fédération exerçant une souveraineté européenne supplantant celle des États (logique supranationale), s’opposent les tenants de la coopération entre États sans transfert de souveraineté (doc.1).

En 1965, Charles de Gaulle, soucieux de la souveraineté nationale, provoque une crise afin d’obtenir un droit de veto pour chaque gouvernement quisouhaiterait s’opposer à une décision collective.

Quelles limites pour I’Europe communautaire?

La question des limites de l’Europe se posent à l’ouest et à l’est du continent. Dans les années 1960, de Gaulle préconise une Europe politique « indépendante » vis-à-vis des États-Unis et refuse l’entrée des Britanniques dans la CEE pour éviter une dérive atlantiste. Le Royaume-Uni, qui entretient des liens forts avec les États-Unis, entre dans l’Union en 1973 tout en étant très critique sur son fonctionnement et en refusant la solidarité financière (docs 3 a et b).

Après 1989, l’effondrement du bloc soviétique pose à l’Europe la question de son ouverture à l’est et de l’intégration des pays sortis du communisme. En 2004, huit d’entre eux rejoignent l’Union.

Quels choix Pour l’Europe?

Au plan économique et social, deux conceptions de l’Europe s’opposent. Les libéraux, dont le Royaume-Uni est le chef de file, souhaitent une libéralisation des échanges, une dérégulation économique sans intégration politique et une déréglementation sociale. La France défend l’organisation de cet espace économique commun par les pouvoirs publics européens, tandis que l’Allemagne se situe au point d’équilibre entre les deux positions. L’UE réunit un nombre croissant d’États européens (28 fin 2013) (doc. 4) mais tous ne participent pas à l’ensemble des projets communs.

La Grande-Bretagne et le Danemark (rejoints en 1995 par la Suède) ont refusé d’entrer dans la zone euro. Depuis 2008, certains pays membres (Irlande, Grèce, Espagne, Portugal) connaissent de graves crises à la fois financtères, économiques et sociales. Face à ces situations, l’Union a du mal à renouveler ses projets (doc.2)

- logique supranationale: intégration des États européens au sein d’une organisation unique à laquelle leur souveraineté est transférée. On parle aussi de logique fédérale.

- Atlantisme: attitude faisant du maintien du partenariat avec les États-Unis une priorité politique.

- Déréglementation: limitation des lois et des règlements, en particulier dans le domaine social.

- Libéralisation: abaissement des taxes et harmonisation des lois favorisant la circulation des marchandises, des capitaux, des personnes et des services.

Situation 1 : Le plan Schuman

Dans quelle mesure le plan Schuman marque-t-il le début de la construction européenne ?

Origines et nouveauté

Robert Schuman reprend l’idée formulée par Aristide Briand en 1929 de réconciliation franco-allemande pour la paix en Europe; son collaborateur Jean Monnet (doc. 3) apporte au projet une nouveauté décisive: la « Haute Autorité » chargée de mettre en place la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA).

Cette institution supranationale, à laquelle les États délèguent leur souveraineté, est cependant indépendante. La CECA naît en 1951 (doc. 2), six pays y participent (Belgique, France, Luxembourg, Italie, Pays-Bas et République fédérale d’Allemagne). Le Royaume-Uni reste à l’écart.

Des intérêts partagés

Cette initiative répond alors à plusieurs nécessités. Le charbon et le secteur sidérurgique sont fondamentaux pour la reconstruction. La construction européenne est pour Konrad Adenauer, le chancelier allemand, l’occasion de restaurer la souveraineté de son pays, limitée par les vainqueurs en 1945. La France soutient une organisation collective de l’Europe tout en s’assurant que l’industrie allemande ne serve pas à réarmer ce pays.

Le plan Schuman, à l’origine

de la Communauté européenne

Limitée à un secteur économique, la CECA est critiquée pour son manque d’ambition politique mais sa méthode fait école. En 1957, la CEE reproduit le même schéma avec un Conseil où les États décident, une Commission indépendante qui propose et fait appliquer les décisions et un Parlement destiné à poser les bases d’une démocratie européenne. En souvenir du discours prononcé par Robert Schuman en 1950 (doc. 1), le 9 mai devient en 1985 la «journée de l’Europe» (doc. 4). Konrad Adenauer (Allemagne), Alcide de Gasperi (Italie), Paul Henri Spaak (Belgique) et les Français Robert Schuman et Jean Monnet, concepteur du projet, sont aujourd’hui considérés comme les « Pères de l’Europe ».

Situation 2 : Kohl, Mitterrand et l’Europe

Quel rôle jouent le président français et le chancelier allemand dans la relance de la construction européenne durant les années 1980–1990

Le couple franco-allemand dans la construction européenne

La relation franco-allemande occupe, à partir de 1950, un rôle central dans la construction européenne. Elle est incarnée successivement par les couples Adenauer-Schuman, Adenauer-de Gaulle (qui signent le traité de l’Élysée en 1963), Giscard d’Estaing-Schmidt puis, à partir de 1981–1982, Mitterrand-Kohl. Ces deux dirigeants partagent un même objectif européen dépassant leurs divergences politiques et les différences d’intérêts nationaux qui resurgissent lors de la réunification allemande, officialisée le 3 octobre 1990 (doc. 1).

Pour eux, la relance de la construction européenne devient une priorité commune.

Une réponse commune aux problèmes européens

En 1984, l’entente de François Mitterrand et Helmut Kohl met fin au blocage des institutions communautaires provoqué par Margaret Thatcher, et porte à la tête de la Commission Jacques Delors, artisan de l’Acte unique (1986). Ils s’accordent fondamentalement sur la nécessité d’accélérer l’intégration européenne pour encadrer les transformations du continent liées à la chute du mur de Berlin (docs 3 et 4).

Négocié sous leur impulsion, le traité de Maastricht(1992) définit à la fois les critères économiques voulus par l’Allemagne pour l’union monétaire, et la politique étrangère et de sécurité commune (PESC nommée maintenant PSDC : politique de sécurité et de défense commune) souhaitée par la France.

Une amitié emblématique

Gestes publics et initiatives communes donnent à l’amitié de F. Mitterrand et H. Kohl un impact renforcé, leur poignée de main dans une cérémonie commémorant la bataille de Verdun (1984) devient un symbole de la réconciliation franco-allemande (doc. 2).

La création de la chaîne de télévision Arte en 1992 favorise un rapprochement entre les sociétés française et allemande. La coopération militaire, qui se traduit par la création de la brigade franco-allemande (1991) puis de l’Eurocorps (1993), relance pour un temps la coopération militaire européenne qui était bloquée depuis l’échec de la CED en 1954.