L’union européenn et ses territoires

L’Union européenne s’affirme depuis plus de 50 ans comme pôle économique mondial. Malgré les défis qu’elle doit affronter et certaines difficultés à s’affirmer comme ensemble politique, elle est attractive et continue à susciter des demandes d’adhésion. Parmi d’autres objectifs, le projet européen a pour ambition de réduire les disparités entre ses territoires et de renforcer leur intégration.

Contours, réalisations et projets de l’union européenne

Quels sont les différents aspectsde la construcion européenneet les projets en cours ?

L’Union européenne s’affirme depuis plus de 50 ans comme pôle économique mondial. Malgré les défis qu’elle doit affronter et certaines difficultés à s’affirmer comme ensemble politique, elle est attractive et continue à susciter des demandes d’adhésion. Parmi d’autres objectifs, le projet européen a pour ambition de réduire les disparités entre ses territoires et de renforcer leur intégration.

Quels contours pour l’Europe communautaire ?

Tout État européen peut demander à entrer dans l’Union européenne. L’application de ce principe pose la question des limites de l’Europe, relativement claires au sud avec la Méditerranée, elles le sont moins à l’est du continent (doc. 1).

La Turquie est dans une situation particulière. la plus grande partie de son territoire est « non européenne », mais Istanbul, pôle économique et culturel de 13 millions d’habitants, est situé en Europe.

Adhérer à l’Union ne signifie pas participer à toutes ses réalisations

Les contours de l’Union, de la zone euro (18 pays) et de l’espace Schengen sont différents. La politique européenne de voisinage (PEV) permet d’associer des pays extérieurs : partenariat oriental à l’est de l’Europe, Union pour la Méditerranée (UPM) avec 15 pays riverains de cette mer (doc. 3).

Des réalisations multiples

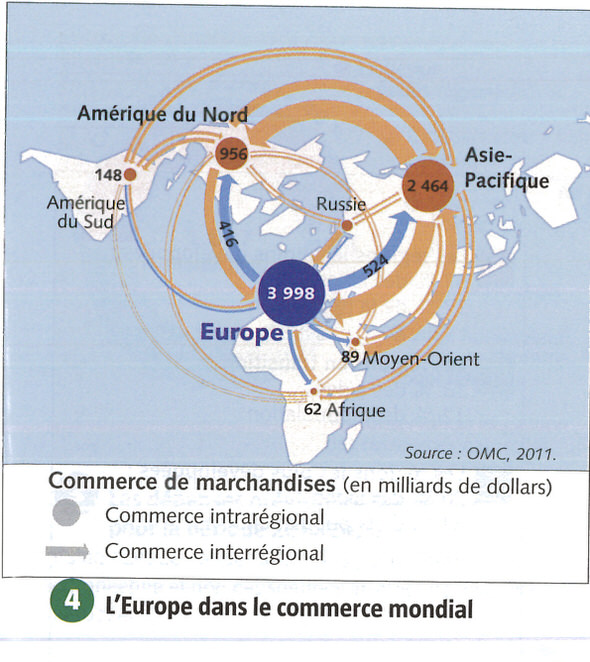

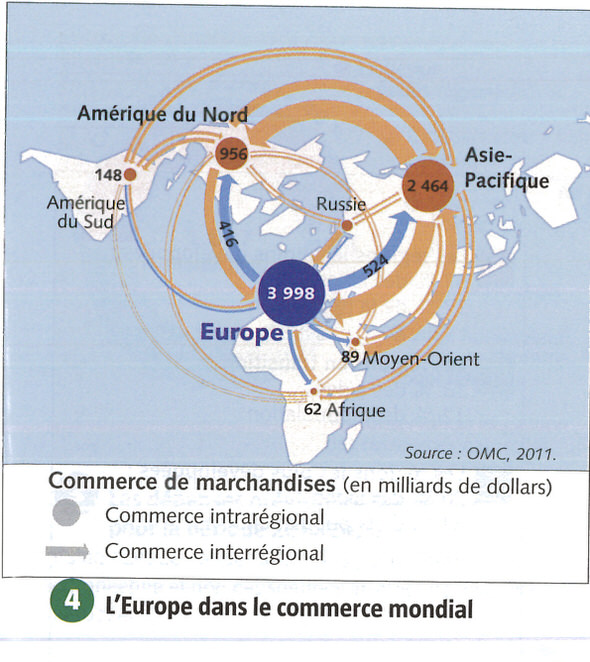

L’espace économique européen, dans lequel les marchandises circulent librement, est la première zone d’échanges au monde (docs 2 et 4) avec 500 millions de consommateurs. La politique agricole commune (PAC) a permis à la France de devenir une puissance agricole mondiale.

Les acquis communautaires se sont élargis à d’autres aspects : citoyenneté européenne, éducation, environnement, politique régionale, coopération policière et judiciaire. La politique de sécurité et de défense commune (PSDC), dont la mise en œuvre est hésitante, vise à donner une dimension géopolitique à l’Union.

Une Europe en mal de projets ?

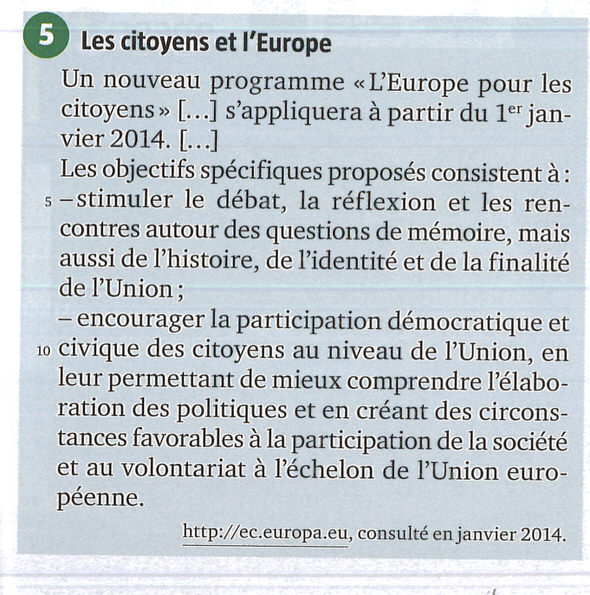

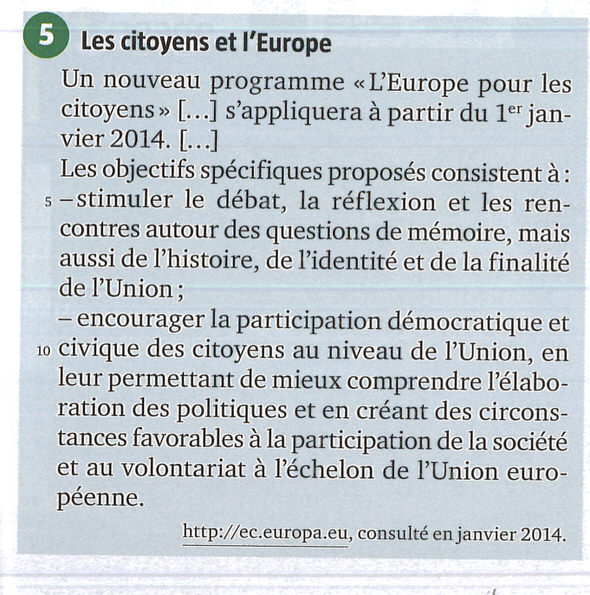

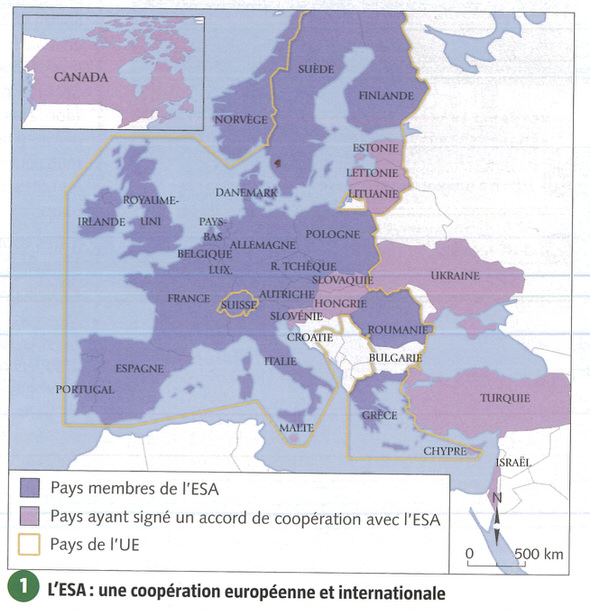

Depuis le tournant des années 1990, I’UE fait face à de nombreux défis: passage de 12 à 28 membres, ralentissement économique et progression du chômage, crise financière de 2008 qui frappe durement certains pays (Grèce, Portugal, Espagne), montée de nouvelles puissances économiques. Une crise de confiance, l’euroscepticisme, touche une partie des citoyens européens. Alors que le système Galileo de l’Agence spatiale européenne, destiné à donner à l’Europe une indépendance face au GPS américain, devient opérationnel, l’Union se dote de projets pour la période 2014–2020: rapprocher I’UE des citoyens avec un nouveau programme, « L’Europe pour les citoyens » (doc. 5), élargir le programme d’échanges avec « Erasmus pour tous » et favoriser la recherche et l’innovation afin de renforcer la compétitivité des économies européennes (programme « Horizon 2020 ») dans le domaine des hautes technologies et des énergies propres.

L’UE et ses territoires

Quelle est l’action régionale de l’UE ?

La politique régionale, un des axes des politiques de l’Union

Un des objectifs de l’Union est de « réduire l’écart entre les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées »; cette politique régionale, ou « politique de cohésion économique, sociale et territoriale », comporte plusieurs volets.

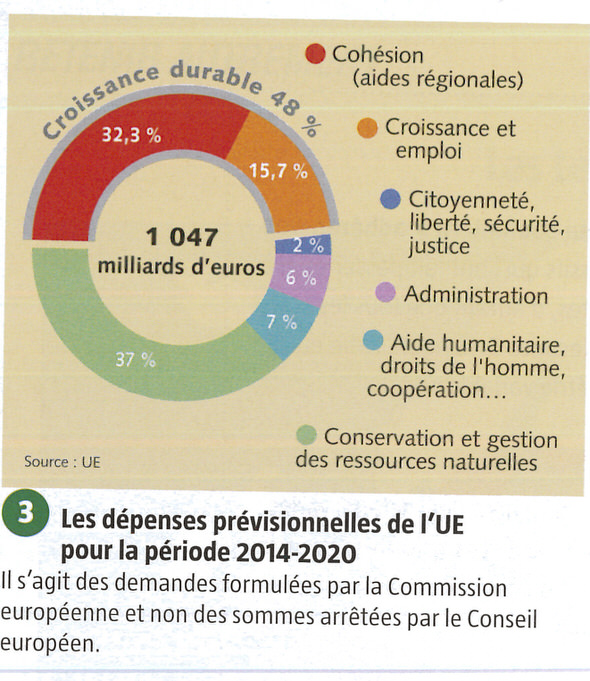

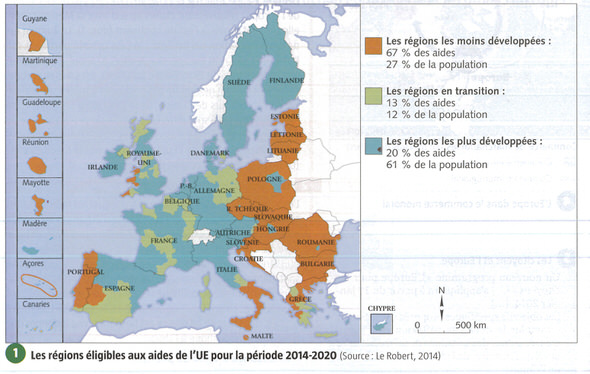

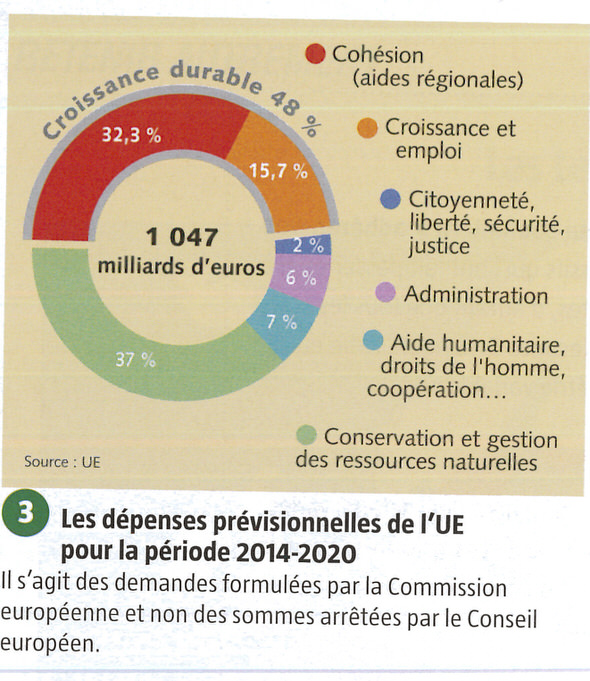

L’objectif de convergence s’adresse aux régions les moins développées, dont le revenu est inférieur à 75 % de la moyenne européenne, ainsi qu’aux régions ultrapériphériques (RUP) de l’Union se trouvant en dehors du continent européen. Ces RUP sont portugaises (Madère, Açores), espagnoles (Canaries) et françaises (Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Saint-Martin, Martinique, Guyane). L’objectif « Compétitivité régionale et emploi » concerne toutesles autres régions. L’objectif « Cooperation territoriale » soutient les projets interrégionaux, transfrontaliers ou transnationaux. La politique régionale représente environ 35 % du budget de l’UE (doc. 3); ces aides sont gérées principalement par le Fonds européen de développement régional (FEDER) (doc. 4) et par le Fonds social européen (FSE). Elles sont versées directement aux régions, villes et quartiers concernés, souvent en complément des aides nationales.

Après 1989, des réorientations

Avant la chute du mur de Berlin et la réunification du continent, les disparités régionales dans l’Union opposaient les régions de la dorsale européenne, dynamiques, riches, avec de nombreuses métropoles (Londres, Paris, Francfort, Milan…) et bien desservies en moyens de transports aux anciens bassins industriels en crise et reconversion (Nord de la France, Lorraine…) ainsi qu’aux régions rurales fragiles principalement situées en moyenne montagne et dans les pays du Sud de l’Europe (Espagne, Grèce, Portugal) (doc. 2).

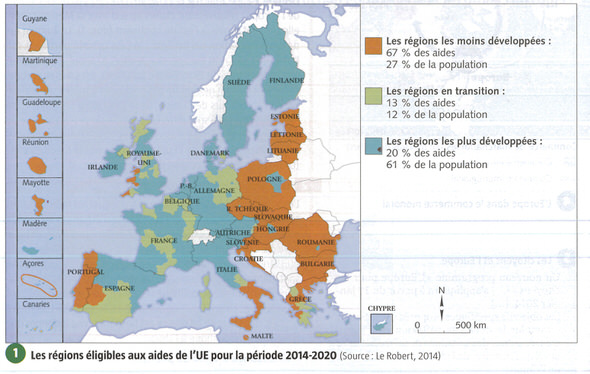

Avec les élargissements de 2004, 2007 et 2013, et l’entrée dans I’UE d’anciens pays européens du bloc de l’Est, les zones « défavorisées » se trouvent principalement en Europe centrale et orientale, Bulgarie et Roumanie concentrant le plus grand nombre de régions pauvres (doc. 1).

Dans cette nouvelle situation, les aides se déplacent vers les pays et régions de l’Est de l’Union. La réorientation des aides versées au titre de la politique régionale provoque un certain mécontentement dans des régions anciennement aidées, comme par exemple les régions rurales ou de montagne en France.

Situation 1 : Les frontières de l’UE

Comment l’Union Européenne gère-t-elle ses frontières ?

Des frontières internes perméables

La construction européenne a rendu les frontières perméables aux échanges. Cette ouverture s’est faite par étapes: avec le Marché commun achevé en 1968, les marchandises peuvent circuler librement. L’espace Schengen étend à partir de 1985 ce droit aux personnes. La liberté de circulation et de séjour est, depuis 1992 (Traité de Maastricht), une des composantes de la citoyenneté européenne (doc. 4).

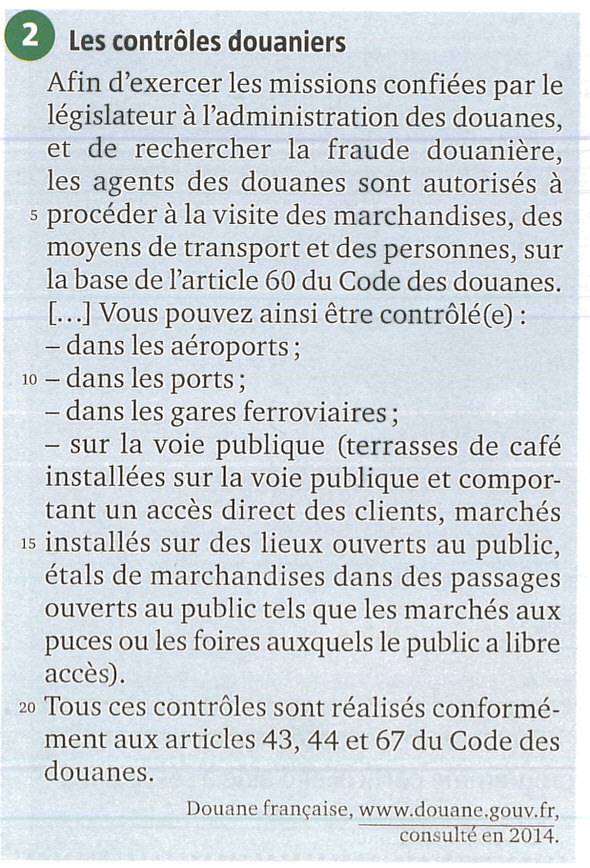

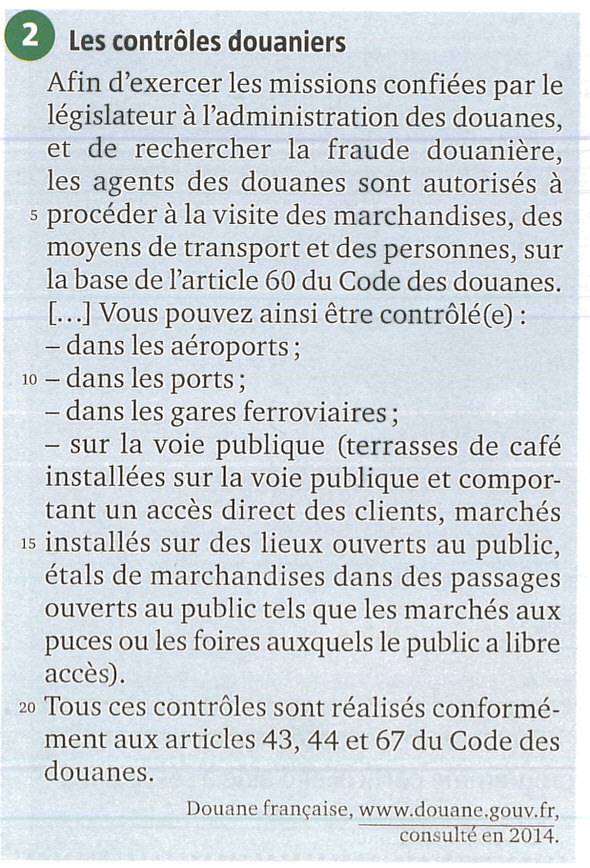

Ceci n’a pas fait disparaître les contrôles douaniers (doc. 2) ni la lutte contre les fraudes douanières, mais elle les a déplacés, ils n’ont plus lieu au poste frontière mais peuvent être effectués dans les ports, les aéroports, les gares ainsi que sur la voie publique (cafés, marchés, foires).

Des coopérations transfrontalières

Les régions frontalières constituent des espaces qui ont souvent des intérêts communs avec les régions du ou des pays voisins; l’eurorégion Sarre-Lor-Lux s’étend ainsi sur trois pays (Allemagne, Luxembourg et France). L’Union européenne encourage les partenariats transfrontaliers: le programme ALCOTRA associe des régions italiennes et françaises (Vallée d’Aoste, Piémont, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côtes d’Azur), le programme France-Wallonie-Flandre concerne la Belgique et la France.

Quelles frontières extérieures pour I’UE ?

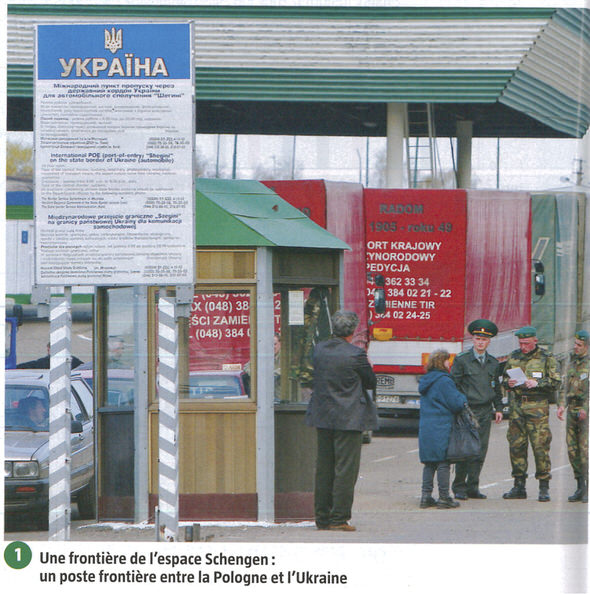

Environ 14000 km de frontières terrestres séparent les territoires de l’Union d’autres pays (doc. 1) ; une agence commune, Frontex, a en charge ses frontières extérieures, terrestres et maritimes.

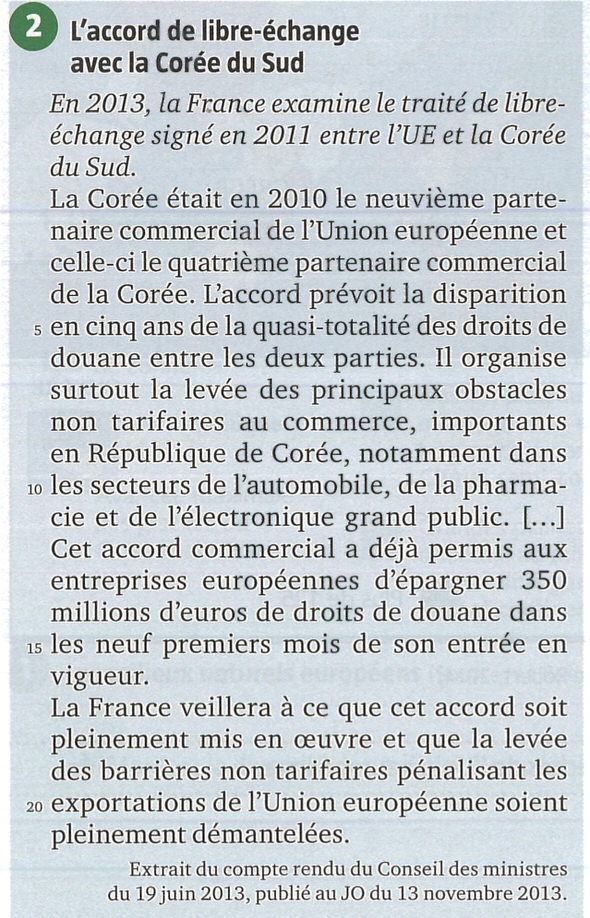

L’UE constitue une union douanière avec des tarifs extérieurs communs ; elle négocie et signe des accords de libre échange avec un nombre croissant de partenaires commerciaux (Corée du Sud, Canada, États-Unis).

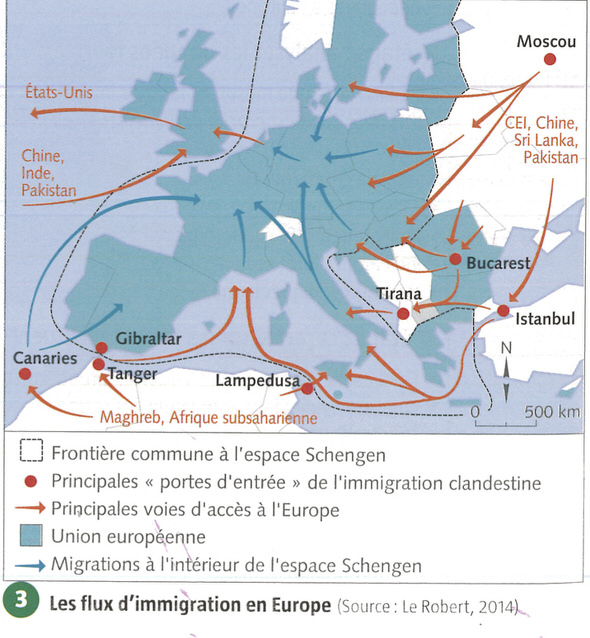

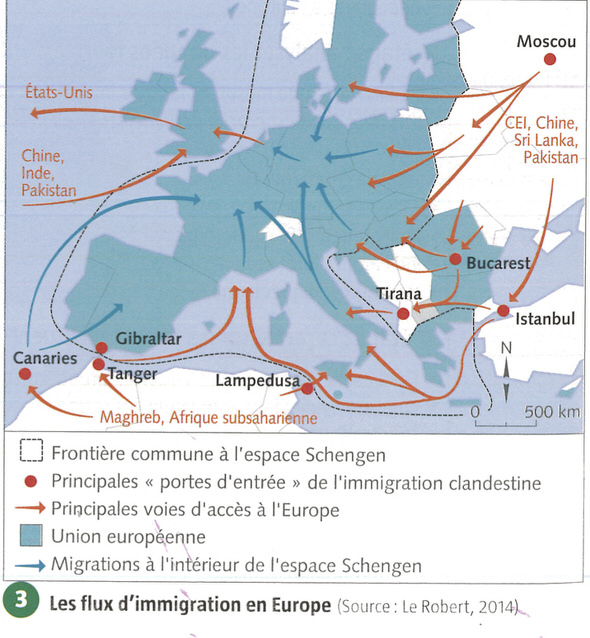

L’Union européenne suscite des mouvements migratoires en provenance d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie (doc. 3).

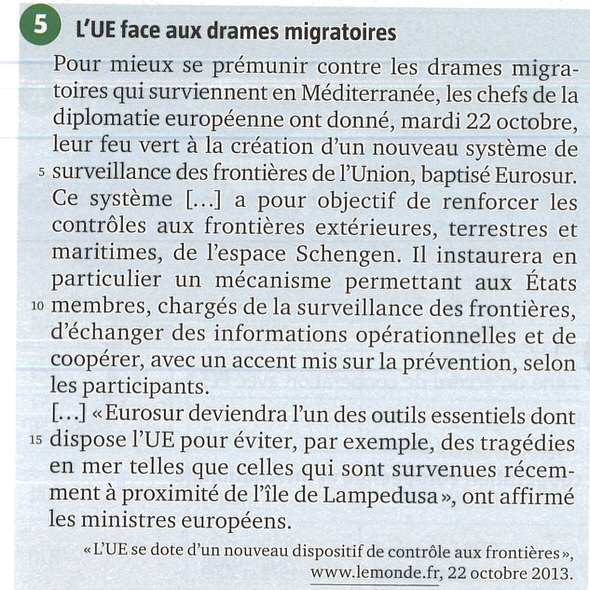

Certains immigrants menacés dans leur pays d’origine demandent le droit d’asile, d’autres viennent au titre du regroupement familial; d’autres enfin tentent d’entrer de manière clandestine en particulier en franchissant la Méditerranée. La répétition des drames (noyades) a conduit l’Union à mettre en 2013 en place le dispositif Eurosur (doc. 5).

Situation 2 : Un grand projet européen : l’Agence spatiale européenne

En quoi la coopération européenne a-t-elle donné naissance à une réussite technique et technologique ?

Aérospatiale et aéronautique, des points forts pour l’Europe

L’Europe est un des pôles mondiaux dans les domaines de la construction aéronautique et spatiale (doc. 5), mais l’industrie aéronautique est aux mains d’entreprises privées, parfois associées (Airbus Group, premier constructeur d’avions civils au monde avec Boeing), parfois concurrentes (avions de combat).

Dans le domaine de l’aérospatiale, l’Union européenne a su définir une action commune avec I’ESA (Agence spatiale européenne) ; celle-ci contribue à une certaine indépendance vis-à-vis des grandes puissances dans des secteurs clés : astrophysique, étude et observation de la Terre, positionnement par satellite (doc 2), télécommunications, etc.

Une agence intergouvernementale

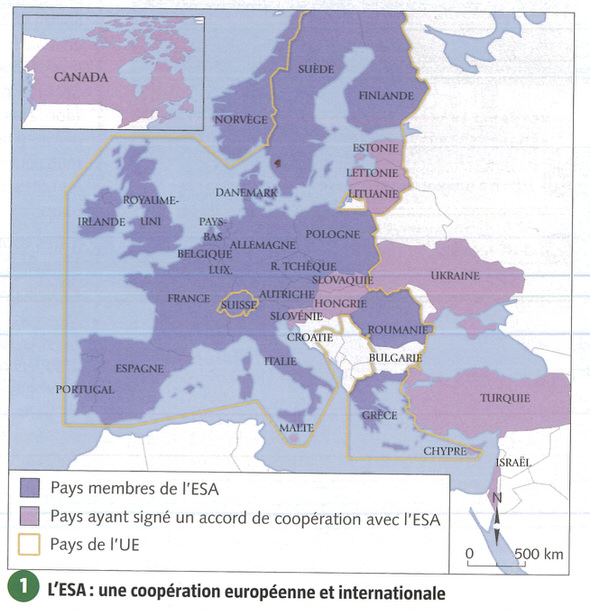

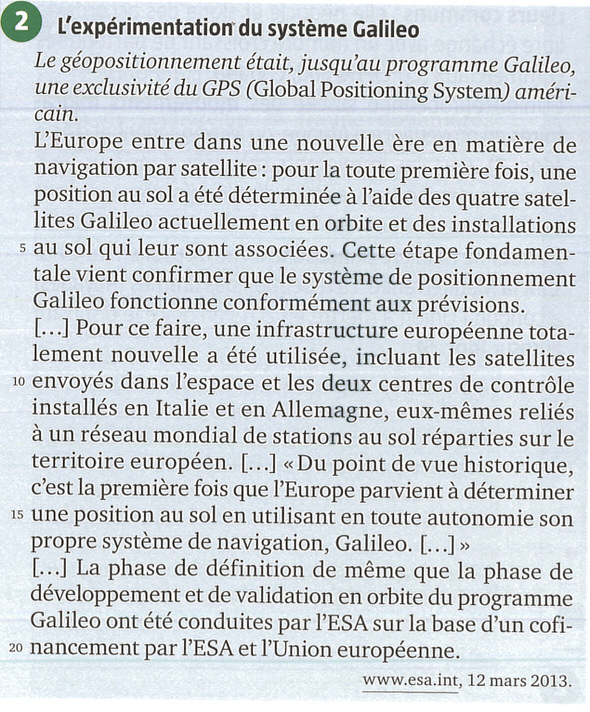

Créée en 1975, I’ESA est une structure souple, indépendante de l’Union européenne, mais qui travaille sous contrat avec cette dernière. Chargée d’élaborer le programme spatial européen, elle rassemble 20 pays. Tous les pays de I’UE n’y participent pas; en revanche, elle intègre des pays extérieurs à l’Union (doc. 1).

Son financement est assuré, pour une part, par le budget de l’Union (environ 20 %) et par une contribution proportionnelle au PNB de chacun des États participants. Son siège est à Paris et elle dispose de centres de recherche aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne et en Espagne, ainsi que de la base de lancement de Kourou en Guyane française. Dans le cas de la France, la participation à I’ESA se fait par l’intermédiaire du CNES (Centre national d’études spatiales).

Quelques réalisations

Les lanceurs de satellites sont un des aspects les plus connus et les plus spectaculaires du programme spatial européen (doc. 3).

Après les succès d’Ariane 5 portant des charges lourdes, Ariane 6 est en cours de développement. En 2013, deux tirs du lanceur Vega, destinés à de plus petits satellites, ont été réalisés. L’Agence spatiale européenne a procédé fin 2013, depuis Kourou, avec une fusée Soyouz russe, au lancement du télescope orbital Gaïa; celui-ci est destiné à cartographier en 3D les quelque 1 milliard d’étoiles qui composent notre galaxie, la Voie lactée (doc. 4).

L’Union européenne s’affirme depuis plus de 50 ans comme pôle économique mondial. Malgré les défis qu’elle doit affronter et certaines difficultés à s’affirmer comme ensemble politique, elle est attractive et continue à susciter des demandes d’adhésion. Parmi d’autres objectifs, le projet européen a pour ambition de réduire les disparités entre ses territoires et de renforcer leur intégration.

- Quels sont les différents aspects de la construction européenne et les projets en cours ?

- Quelle est l’action régionale de l’UE ?

Contours, réalisations et projets de l’union européenne

Quels sont les différents aspectsde la construcion européenneet les projets en cours ?

L’Union européenne s’affirme depuis plus de 50 ans comme pôle économique mondial. Malgré les défis qu’elle doit affronter et certaines difficultés à s’affirmer comme ensemble politique, elle est attractive et continue à susciter des demandes d’adhésion. Parmi d’autres objectifs, le projet européen a pour ambition de réduire les disparités entre ses territoires et de renforcer leur intégration.

- Quels sont les différents aspects de la construction européenne et les projets en cours ?

- Quelle est l’action régionale de I’UE ?

Quels contours pour l’Europe communautaire ?

Tout État européen peut demander à entrer dans l’Union européenne. L’application de ce principe pose la question des limites de l’Europe, relativement claires au sud avec la Méditerranée, elles le sont moins à l’est du continent (doc. 1).

La Turquie est dans une situation particulière. la plus grande partie de son territoire est « non européenne », mais Istanbul, pôle économique et culturel de 13 millions d’habitants, est situé en Europe.

Adhérer à l’Union ne signifie pas participer à toutes ses réalisations

Les contours de l’Union, de la zone euro (18 pays) et de l’espace Schengen sont différents. La politique européenne de voisinage (PEV) permet d’associer des pays extérieurs : partenariat oriental à l’est de l’Europe, Union pour la Méditerranée (UPM) avec 15 pays riverains de cette mer (doc. 3).

Des réalisations multiples

L’espace économique européen, dans lequel les marchandises circulent librement, est la première zone d’échanges au monde (docs 2 et 4) avec 500 millions de consommateurs. La politique agricole commune (PAC) a permis à la France de devenir une puissance agricole mondiale.

Les acquis communautaires se sont élargis à d’autres aspects : citoyenneté européenne, éducation, environnement, politique régionale, coopération policière et judiciaire. La politique de sécurité et de défense commune (PSDC), dont la mise en œuvre est hésitante, vise à donner une dimension géopolitique à l’Union.

Une Europe en mal de projets ?

Depuis le tournant des années 1990, I’UE fait face à de nombreux défis: passage de 12 à 28 membres, ralentissement économique et progression du chômage, crise financière de 2008 qui frappe durement certains pays (Grèce, Portugal, Espagne), montée de nouvelles puissances économiques. Une crise de confiance, l’euroscepticisme, touche une partie des citoyens européens. Alors que le système Galileo de l’Agence spatiale européenne, destiné à donner à l’Europe une indépendance face au GPS américain, devient opérationnel, l’Union se dote de projets pour la période 2014–2020: rapprocher I’UE des citoyens avec un nouveau programme, « L’Europe pour les citoyens » (doc. 5), élargir le programme d’échanges avec « Erasmus pour tous » et favoriser la recherche et l’innovation afin de renforcer la compétitivité des économies européennes (programme « Horizon 2020 ») dans le domaine des hautes technologies et des énergies propres.

- Acquis communautaires: ensemble des réalisations de I’UE.

- Espace Schengen: ensemble des pays adhérant aux accords sur la libre circulation des personnes entre les pays membres.

- Zone euro: ensemble des pays ayant adopté la monnaie unique à partir de 2001.

L’UE et ses territoires

Quelle est l’action régionale de l’UE ?

La politique régionale, un des axes des politiques de l’Union

Un des objectifs de l’Union est de « réduire l’écart entre les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées »; cette politique régionale, ou « politique de cohésion économique, sociale et territoriale », comporte plusieurs volets.

L’objectif de convergence s’adresse aux régions les moins développées, dont le revenu est inférieur à 75 % de la moyenne européenne, ainsi qu’aux régions ultrapériphériques (RUP) de l’Union se trouvant en dehors du continent européen. Ces RUP sont portugaises (Madère, Açores), espagnoles (Canaries) et françaises (Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Saint-Martin, Martinique, Guyane). L’objectif « Compétitivité régionale et emploi » concerne toutesles autres régions. L’objectif « Cooperation territoriale » soutient les projets interrégionaux, transfrontaliers ou transnationaux. La politique régionale représente environ 35 % du budget de l’UE (doc. 3); ces aides sont gérées principalement par le Fonds européen de développement régional (FEDER) (doc. 4) et par le Fonds social européen (FSE). Elles sont versées directement aux régions, villes et quartiers concernés, souvent en complément des aides nationales.

Après 1989, des réorientations

Avant la chute du mur de Berlin et la réunification du continent, les disparités régionales dans l’Union opposaient les régions de la dorsale européenne, dynamiques, riches, avec de nombreuses métropoles (Londres, Paris, Francfort, Milan…) et bien desservies en moyens de transports aux anciens bassins industriels en crise et reconversion (Nord de la France, Lorraine…) ainsi qu’aux régions rurales fragiles principalement situées en moyenne montagne et dans les pays du Sud de l’Europe (Espagne, Grèce, Portugal) (doc. 2).

Avec les élargissements de 2004, 2007 et 2013, et l’entrée dans I’UE d’anciens pays européens du bloc de l’Est, les zones « défavorisées » se trouvent principalement en Europe centrale et orientale, Bulgarie et Roumanie concentrant le plus grand nombre de régions pauvres (doc. 1).

Dans cette nouvelle situation, les aides se déplacent vers les pays et régions de l’Est de l’Union. La réorientation des aides versées au titre de la politique régionale provoque un certain mécontentement dans des régions anciennement aidées, comme par exemple les régions rurales ou de montagne en France.

Situation 1 : Les frontières de l’UE

Comment l’Union Européenne gère-t-elle ses frontières ?

Des frontières internes perméables

La construction européenne a rendu les frontières perméables aux échanges. Cette ouverture s’est faite par étapes: avec le Marché commun achevé en 1968, les marchandises peuvent circuler librement. L’espace Schengen étend à partir de 1985 ce droit aux personnes. La liberté de circulation et de séjour est, depuis 1992 (Traité de Maastricht), une des composantes de la citoyenneté européenne (doc. 4).

Ceci n’a pas fait disparaître les contrôles douaniers (doc. 2) ni la lutte contre les fraudes douanières, mais elle les a déplacés, ils n’ont plus lieu au poste frontière mais peuvent être effectués dans les ports, les aéroports, les gares ainsi que sur la voie publique (cafés, marchés, foires).

Des coopérations transfrontalières

Les régions frontalières constituent des espaces qui ont souvent des intérêts communs avec les régions du ou des pays voisins; l’eurorégion Sarre-Lor-Lux s’étend ainsi sur trois pays (Allemagne, Luxembourg et France). L’Union européenne encourage les partenariats transfrontaliers: le programme ALCOTRA associe des régions italiennes et françaises (Vallée d’Aoste, Piémont, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côtes d’Azur), le programme France-Wallonie-Flandre concerne la Belgique et la France.

Quelles frontières extérieures pour I’UE ?

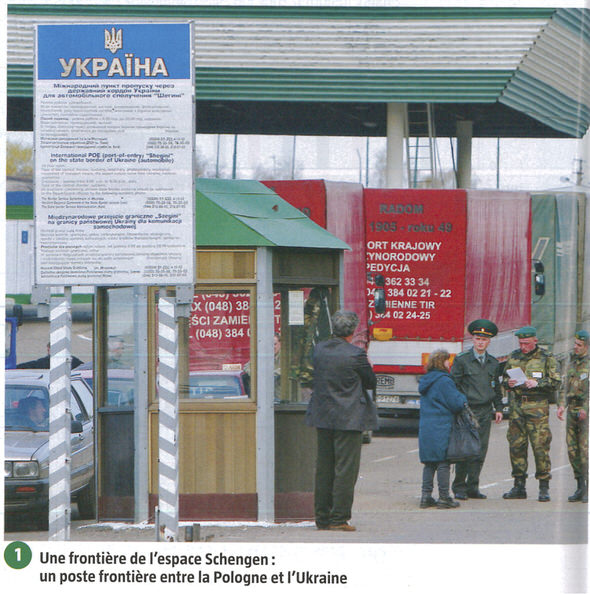

Environ 14000 km de frontières terrestres séparent les territoires de l’Union d’autres pays (doc. 1) ; une agence commune, Frontex, a en charge ses frontières extérieures, terrestres et maritimes.

L’UE constitue une union douanière avec des tarifs extérieurs communs ; elle négocie et signe des accords de libre échange avec un nombre croissant de partenaires commerciaux (Corée du Sud, Canada, États-Unis).

L’Union européenne suscite des mouvements migratoires en provenance d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie (doc. 3).

Certains immigrants menacés dans leur pays d’origine demandent le droit d’asile, d’autres viennent au titre du regroupement familial; d’autres enfin tentent d’entrer de manière clandestine en particulier en franchissant la Méditerranée. La répétition des drames (noyades) a conduit l’Union à mettre en 2013 en place le dispositif Eurosur (doc. 5).

Situation 2 : Un grand projet européen : l’Agence spatiale européenne

En quoi la coopération européenne a-t-elle donné naissance à une réussite technique et technologique ?

Aérospatiale et aéronautique, des points forts pour l’Europe

L’Europe est un des pôles mondiaux dans les domaines de la construction aéronautique et spatiale (doc. 5), mais l’industrie aéronautique est aux mains d’entreprises privées, parfois associées (Airbus Group, premier constructeur d’avions civils au monde avec Boeing), parfois concurrentes (avions de combat).

Dans le domaine de l’aérospatiale, l’Union européenne a su définir une action commune avec I’ESA (Agence spatiale européenne) ; celle-ci contribue à une certaine indépendance vis-à-vis des grandes puissances dans des secteurs clés : astrophysique, étude et observation de la Terre, positionnement par satellite (doc 2), télécommunications, etc.

Une agence intergouvernementale

Créée en 1975, I’ESA est une structure souple, indépendante de l’Union européenne, mais qui travaille sous contrat avec cette dernière. Chargée d’élaborer le programme spatial européen, elle rassemble 20 pays. Tous les pays de I’UE n’y participent pas; en revanche, elle intègre des pays extérieurs à l’Union (doc. 1).

Son financement est assuré, pour une part, par le budget de l’Union (environ 20 %) et par une contribution proportionnelle au PNB de chacun des États participants. Son siège est à Paris et elle dispose de centres de recherche aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne et en Espagne, ainsi que de la base de lancement de Kourou en Guyane française. Dans le cas de la France, la participation à I’ESA se fait par l’intermédiaire du CNES (Centre national d’études spatiales).

Quelques réalisations

Les lanceurs de satellites sont un des aspects les plus connus et les plus spectaculaires du programme spatial européen (doc. 3).

Après les succès d’Ariane 5 portant des charges lourdes, Ariane 6 est en cours de développement. En 2013, deux tirs du lanceur Vega, destinés à de plus petits satellites, ont été réalisés. L’Agence spatiale européenne a procédé fin 2013, depuis Kourou, avec une fusée Soyouz russe, au lancement du télescope orbital Gaïa; celui-ci est destiné à cartographier en 3D les quelque 1 milliard d’étoiles qui composent notre galaxie, la Voie lactée (doc. 4).